2017/07/12

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2017/7/7にご掲載いただいたものの転載です)

オリオン大星雲 ※1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

私たちが吸う息には、星の内部奥深くの灼熱の炉でつくり出された原子が含まれている。摘む花の一つ一つには、太陽の十億培も明るい閃光を発し、星が爆発したときに宇宙に放り出された原子が含まれている。読む本の一冊一冊には、星から星へと吹く風に運ばれ、想像を絶する空間と時間の隔たりを乗り越えて地球にやってきた原子が含まれている。

死に瀕した星の激しい断末魔から、150億年も前に宇宙全体を誕生させた巨大な火の玉に至るまで、劇的で壮大な宇宙の事象の多くは、人間の身体を構成する原子という形で、私たちと直接かかわっている。

私たちの血液に含まれている鉄、骨に含まれているカルシウム、息を吸うたびに肺を満たす酸素は、すべて、星の内部奥深くの灼熱のオーブンで焼かれ、その星が老いて、消滅すると同時に、宇宙に放たれたものだ。私たちは、誰もが大昔に死に絶えた星の忘れ形見なのである。私たちの誰もが、文字通り天でつくられたのである。

(「僕たちは星のかけら 原子をつくった魔法の炉を探して」マーカス・チャウン著より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

戸隠地区の水谷です。私の住む集落には街灯は少なく、夜空を眺めれば無数の星々の輝きが目に入ります。星ってこんなに輝いていたんだ、空にこんなにも星って沢山あったんだ、宇宙って広大だな、、、山に来て夜をむかえた時に純粋にそう感じる人も多いと思います。

集落を出てもっと暗い場所を探せば、人家無し・街灯無しの月明りしか頼りにならない場所もあります。そこには自分と自然と宇宙しかなく、それぞれの距離が急速に接近する感覚が生まれます。

プレアデス星団 ※1

夜空を眺めているといろんなことが心を巡ります。仕事のこと、将来のこと、家族友人のこと、自分のこと、何か答えを求める訳ではありませんが、自然と問いかけを発していることがよくあります。星の輝きと共に涼しい夜風が吹いてくれば気持ちは穏やかになります。

山での生活は街の華やかさはありませんが、自身と向き合わされる機会が多いと思います。そして、鍛えられていきます。精神面も肉体面も。厳しい側面も多く、自然はどんな時も平等に関わってきます。それに応じる強さを身に付けていかないと、どこに自身の軸を置いていたかわからなくなっていく気がします。そんな時は星空を見ればヒントを与えてくれるかもしれません。

冒頭の引用文にあったように、現代科学は私達の身体の構成要素、つまり元素がどのように誕生し、やってきたかを明らかにしつつあるようです。遥か彼方の宇宙で超新星爆発によって様々な元素が誕生し、流転し、転変し、重畳し、吸引し、質量を増し、天体が生まれ、生命が発生する条件が整っていく、そんな複雑なメカニズムを理解することは容易ではありませんが、純粋心から宇宙を見上げた時、天体の輝きに感動する気持ちは自身と天体との親和性を感じている表れかと思います。

アンドロメダ大星雲 ※1

天体観測が好きな人が、天体観測のスポットを探す条件として大きく二つあるそうです。

➀街明かりの影響がないこと

②空気が澄んでいること

この条件を満たすとなると、標高1,000m以上の高原がやはり最適とのことです。

そこで私は戸隠だったらどこが天体観測に最適かを探すため車を走らせました。普段の住居でも十分に綺麗に天体を見ることが出来ますが、もっと良い場所のリサーチ開始です。

西条地区―宝光社地区を結ぶ山道より(標高約1,100m)

前方に見える山は飯綱山です。麓は戸隠豊岡地区です。

こちらも西条地区―宝光社地区を結ぶ山道からの写真です(標高約1,100m)

戸隠山を一望することが出来る大迫力のスポットです。山の稜線の上に拡がる夜空の星の輝きも大変美しいので、ぜひ直接足を運んでご覧頂きたいです。

大望峠(標高1,055m)

戸隠と鬼無里の境目にあります。周囲が広かれており、この辺りでは天体観測に最もふさわしいスポットかもしれません。

★大望峠の詳細はこちら

品沢高原(標高約1,000m)

こちらも戸隠と鬼無里の境目にあります。戸隠連峰の西岳を間近で見ることができます。古代に隆起した荒々しい海底の地層は圧巻です。

★品沢高原の詳細はこちら

他にも戸隠スキー場のゲレンデや戸隠キャンプ場でも星空を楽しむことが出来ると思います。

自宅の庭から撮影した7月の満月の一枚(標高約800m)

M27星雲 ※1

忙しい生活が当たり前になっているとなかなか夜空をゆっくり眺めるなんてことは少ないかもしれませんが、意識して見上げるよう心がけたいものです。元素が宇宙空間を永遠に巡っているように、人の想いや真心も宇宙空間をずっと巡っている気がします。なので、何か気づきを得た時は誰かの想いが巡ってきた時なのかもしれません。

馬頭星雲 ※1

M33銀河 ※1

NGC1973,1975,1977天体 ※1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

私たち人間が生きる条件を整えるために、何十億、何百億、あるいは何千億という星が死んだ。私たちの血液に含まれている鉄、骨に含まれているカルシウム、息を吸うたびに肺を満たす酸素は、すべて、地球が生まれるはるか前に死に絶えた星の炉でつくられていた(同著より)。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

※1の写真は天体観測が趣味であった父親が長野県等で撮影した写真です

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

オリオン大星雲 ※1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

私たちが吸う息には、星の内部奥深くの灼熱の炉でつくり出された原子が含まれている。摘む花の一つ一つには、太陽の十億培も明るい閃光を発し、星が爆発したときに宇宙に放り出された原子が含まれている。読む本の一冊一冊には、星から星へと吹く風に運ばれ、想像を絶する空間と時間の隔たりを乗り越えて地球にやってきた原子が含まれている。

死に瀕した星の激しい断末魔から、150億年も前に宇宙全体を誕生させた巨大な火の玉に至るまで、劇的で壮大な宇宙の事象の多くは、人間の身体を構成する原子という形で、私たちと直接かかわっている。

私たちの血液に含まれている鉄、骨に含まれているカルシウム、息を吸うたびに肺を満たす酸素は、すべて、星の内部奥深くの灼熱のオーブンで焼かれ、その星が老いて、消滅すると同時に、宇宙に放たれたものだ。私たちは、誰もが大昔に死に絶えた星の忘れ形見なのである。私たちの誰もが、文字通り天でつくられたのである。

(「僕たちは星のかけら 原子をつくった魔法の炉を探して」マーカス・チャウン著より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

戸隠地区の水谷です。私の住む集落には街灯は少なく、夜空を眺めれば無数の星々の輝きが目に入ります。星ってこんなに輝いていたんだ、空にこんなにも星って沢山あったんだ、宇宙って広大だな、、、山に来て夜をむかえた時に純粋にそう感じる人も多いと思います。

集落を出てもっと暗い場所を探せば、人家無し・街灯無しの月明りしか頼りにならない場所もあります。そこには自分と自然と宇宙しかなく、それぞれの距離が急速に接近する感覚が生まれます。

プレアデス星団 ※1

夜空を眺めているといろんなことが心を巡ります。仕事のこと、将来のこと、家族友人のこと、自分のこと、何か答えを求める訳ではありませんが、自然と問いかけを発していることがよくあります。星の輝きと共に涼しい夜風が吹いてくれば気持ちは穏やかになります。

山での生活は街の華やかさはありませんが、自身と向き合わされる機会が多いと思います。そして、鍛えられていきます。精神面も肉体面も。厳しい側面も多く、自然はどんな時も平等に関わってきます。それに応じる強さを身に付けていかないと、どこに自身の軸を置いていたかわからなくなっていく気がします。そんな時は星空を見ればヒントを与えてくれるかもしれません。

冒頭の引用文にあったように、現代科学は私達の身体の構成要素、つまり元素がどのように誕生し、やってきたかを明らかにしつつあるようです。遥か彼方の宇宙で超新星爆発によって様々な元素が誕生し、流転し、転変し、重畳し、吸引し、質量を増し、天体が生まれ、生命が発生する条件が整っていく、そんな複雑なメカニズムを理解することは容易ではありませんが、純粋心から宇宙を見上げた時、天体の輝きに感動する気持ちは自身と天体との親和性を感じている表れかと思います。

アンドロメダ大星雲 ※1

天体観測が好きな人が、天体観測のスポットを探す条件として大きく二つあるそうです。

➀街明かりの影響がないこと

②空気が澄んでいること

この条件を満たすとなると、標高1,000m以上の高原がやはり最適とのことです。

そこで私は戸隠だったらどこが天体観測に最適かを探すため車を走らせました。普段の住居でも十分に綺麗に天体を見ることが出来ますが、もっと良い場所のリサーチ開始です。

西条地区―宝光社地区を結ぶ山道より(標高約1,100m)

前方に見える山は飯綱山です。麓は戸隠豊岡地区です。

こちらも西条地区―宝光社地区を結ぶ山道からの写真です(標高約1,100m)

戸隠山を一望することが出来る大迫力のスポットです。山の稜線の上に拡がる夜空の星の輝きも大変美しいので、ぜひ直接足を運んでご覧頂きたいです。

大望峠(標高1,055m)

戸隠と鬼無里の境目にあります。周囲が広かれており、この辺りでは天体観測に最もふさわしいスポットかもしれません。

★大望峠の詳細はこちら

品沢高原(標高約1,000m)

こちらも戸隠と鬼無里の境目にあります。戸隠連峰の西岳を間近で見ることができます。古代に隆起した荒々しい海底の地層は圧巻です。

★品沢高原の詳細はこちら

他にも戸隠スキー場のゲレンデや戸隠キャンプ場でも星空を楽しむことが出来ると思います。

自宅の庭から撮影した7月の満月の一枚(標高約800m)

M27星雲 ※1

忙しい生活が当たり前になっているとなかなか夜空をゆっくり眺めるなんてことは少ないかもしれませんが、意識して見上げるよう心がけたいものです。元素が宇宙空間を永遠に巡っているように、人の想いや真心も宇宙空間をずっと巡っている気がします。なので、何か気づきを得た時は誰かの想いが巡ってきた時なのかもしれません。

馬頭星雲 ※1

M33銀河 ※1

NGC1973,1975,1977天体 ※1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

私たち人間が生きる条件を整えるために、何十億、何百億、あるいは何千億という星が死んだ。私たちの血液に含まれている鉄、骨に含まれているカルシウム、息を吸うたびに肺を満たす酸素は、すべて、地球が生まれるはるか前に死に絶えた星の炉でつくられていた(同著より)。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

※1の写真は天体観測が趣味であった父親が長野県等で撮影した写真です

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2017/06/26

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2017/6/8にご掲載いただいたものの転載です)

摘みたての食べれるお花・エディブルフラワーは華やかな彩りと栄養価が特徴

皆さん、こんにちは。戸隠地区の水谷です。突然ですが、エディブルフラワーをご存知でしょうか?私は今年から何種類か圃場で共同栽培をはじめ、その魅力に引き込まれています。何と言っても色鮮やかな見た目と、香り漂う繊細さと力強い味わいに驚いています。

お花を食べるというと意外に思われるかもしれませんが、ブロッコリーや最近人気のスティックセニョール、菜花などは花芽を食用にする品目として馴染がありますし、食用菊は比較的よく知られています。

スティックセニョール

ただそれ以外のお花の食用となるとまだ日本では一般的ではありません。しかし、都内のレストランや高級食材を扱うスーパー等では、たまに見かけるようになってきており、ケーキの食べられるデコレーションとしても使われるケースが増えてきてきると聞きます。また、海外のヘルシー志向の人達(ローフード等)の間ではブームになってきているようです。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

エディブルフラワーとは?

【エディブルフラワーとは「edible」=食べられる「flower」=お花、のことです】

食べれるお花、観賞用とは違い野菜と同じように、安心して食べるためにつくられたお花です。

エディブルフラワーには品種もたくさんあり様々なカラーが楽しめて、

バランス良く多くの栄養素が含まれている事がわかってきました。

世界各地、特にヨーロッパを中心にオランダなどは、日常的にエディブルフラワーを

使った料理が食べられていますハーブもその一種です。 料理方法は様々あり、

オランダの人々は見て楽しみ食べて楽しんでいます。

歴史的からみても、身近なところにエディブルフラワーがこっそりと繁栄していて、

菜の花や食用ギク、シソの花は古くから日本人に好まれて食べていました。

近年では、日本でも大手百貨店、大手スーパーマーケットにも見かけるようになりましたが、

まだまだご存知ない方が多いのが現状です。

野菜や果物と同じ様な感覚で日常の食生活に、エディブルフラワーを

食べてみて知って楽しんでいただきたいと思います。

(http://www.villagestore.jp/edibleflower/flower/より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

農林水産省のWEBサイトにもエディブルフラワーについて触れられています。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

以下は私達の圃場で今年試験的に栽培している品目のご紹介です。

ボリジ(ルリジサ)

星型の花は数センチと小さいですが、淡い紫色から高貴な印象を受けます。キュウリのような爽やかな青々しい風味があります。16世紀のハーブ療法士が、野生のボリジは悲しみや憂鬱な気分を取り去り、人を快活にし、明るい気分にさせるという記述を残しています。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

【利用する部位】花、葉、種子

【有効成分】葉には粘漿剤だけでなく、ミネラル、サポニン、タンニンも豊富です。種子には脂肪酸の豊富なオイルが含まれ、GLA(ガンマリノレン酸)もたっぷり含まれています。

【作用】葉―鎮静作用、強壮作用 種子―ホルモン調整作用

【効能と用法】精神的ストレスによる消化不良には、生の葉と花の浸剤を1日2~3回飲めば、不安を和らげ、消化を促します。皮膚の炎症、敏感肌には、生の葉と花の浸剤を冷やせば、沈静効果のある洗浄剤となります。ホルモンバランスの乱れ、PMS、更年期障害には、オイルカプセルを指示どおり飲めば、月経周期を整え、気分のむらやのぼせを和らげます。(『ハーブ図鑑』ジェニー・ハーディングより)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ナスタチウム

食べるとふんわりとした密のような甘い香りと味わいが口内に拡がり、最後には少しピリっとしてきます。サラダで食べると彩り豊かになり、食欲もかき立ててくれます。花だけでなく葉の栄養価も高いので重宝しています。

ナスタチウムの葉

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

【利用する部位】種子(※私見ですが、花、葉、茎も食べられます)

【有効成分】脂質油、たんぱく質、揮発性油分

【作用】強力な殺菌作用、皮膚軟化作用

【効能と用法】喉の痛み、気管支炎には、つぶした種子で作った浸剤を1日2~3回飲めば、感染症を起こしている細菌を強力に殺菌します。うがい薬としても使えます。(同著より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

カレンデュラ

この花は比較的いろんな場所で栽培されているのを目にしますが、花を食べることができると知っている人は少ないと思います。私もそうでした。カレンヂュラは花そのものを全て食べると苦いので、花びらをサラダやケーキにちらして食べる方がベターな気がします。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

【利用する部位】花

【有効成分】苦味成分、フラボノイド、粘漿剤、樹脂、揮発性油分

【作用】殺菌、収瞼、苦味、浄化、発汗、利尿、創傷治癒

【効能と用法】傷、切り傷、皮膚の炎症には、軟膏かクリームを1日2~3回塗布すれば、患部を洗浄し、皮膚の回復を促します。消化不良、肝機能低下には、生か乾燥させた花の浸剤を1日2~3回飲めば、特に脂っぽい食べ物の消化を促します。インフルエンザには、生か乾燥させた花の浸剤を1日2~3回飲めば、発汗を促すことで体を冷やし、毒素を排出させます。脚の痛み、静脈瘤には、クリームか軟膏かオイルで1日2回やさしくマッサージすれば、痛みとかゆみを和らげます。(同著より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ヴィオラ

ヴィオラはパンジーと見た目が似ており、少し小さめです。実はパンジーも食用可能です。花に複数の色が混ざっているので、料理に添えると栄えます。

現在花が咲いている4種類をピックアップさせて頂きましたが、引用書籍の成分等をご覧いただけばわかる通り、栄養価に優れています。エディブルフラワーとして新しい切り口で最近好まれている動向がありますが、起源を辿れば古くからハーブとして身近な存在でもあったことが伺えます。

栄養価の面で話しをさらに進めたいと思います。そのビビットな色合いにまず関心が行きますが、これはビタミンカラーとも呼ばれています。ビタミンは広く知られているように生命維持に不可欠な成分ですが、現代の食生活において摂取不足であると指摘されるケースも多いかと思います。そんな中、エディブルフラワーの役割は今後大きくなっていくのではないかと感じます。

彩りは豊富なビタミンの目印、その他の有効成分に富むことも多い

ビタミンの食品機能について、今年4月から受講している信州大学・ながのブランド郷土食のテキストをベースに簡単ではありますがまとめたいと思います。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

➀体内で合成できず食品から摂取しなければならない必須の有機化合物

②タンパク質と相互作用してタンパク質の働きを助ける

③補酵素の多くはビタミンを原料とする

④ビタミンは基本的に生命維持に必要不可欠な食品一次機能

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

注目したいのは、③の補酵素の多くはビタミンを原料とするという点です。酵素はあらゆる生体機能に関与し、酵素無しに生きることはできません。生命情報の大元であるDNAの配列や損傷時の修復等にも酵素は関与しているというのは驚きです。補酵素というのは、酵素の働きを助ける補因子のうち有機化合物であるものとされています。詳しい補酵素の反応については省略しますが、ビタミン不足の結果として現れる症状について一部触れたいと思います。

ビタミン 主な欠乏症

ビタミンB1 脚気

ビタミンB2 口角炎、皮膚炎

ビタミンB6 皮膚炎、貧血

ビタミンC 壊血病

ビタミンE 神経障害

ビタミンK 骨祖しょう症、血液凝固障害

逆に過剰摂取によっても障害が発生する場合もあるので注意を要します。例えばビタミンCを多く摂りすぎると、吐き気、下痢、腹痛の症状が出るとされています。

こうしてプラス面と注意点を念頭におきつつも、やはりビタミン豊富と考えられるエディブルフラワーの食用としてのポテンシャルは大きいと思われ、今後の可能性に期待しながら栽培しています。現在、最も力を入れている高原花豆とコンパニオンプランツで何種類か試みており、今年の生育状況の観察も楽しみの一つです。

さて、肝心の料理への活用について最後に書かせていただきたいと思います。何と言っても料理は新鮮さが第一なのでサラダで食べることが多いです。葉野菜と花の香り・食感のミックスが個人的には大ヒットしており、最近はほぼ毎日美味しくいただいています。

圃場で栽培しているお花と野菜で作ったサラダです。色鮮やか&華やか!

ナスタチウム、カレンデュラ、ボリジ、スイスチャード、ナスタチウムの葉、からし菜、ルッコラ等が入っています。戸隠のように標高が高い場所で栽培された野菜は昼夜間の寒暖の差が大きいため、味わい深くなり、しかも採れたての新鮮なうちに食べるのは最高の贅沢です!日々のハードな農作業も食を整えることでエネルギッシュに乗り切れていると思います。今年はエディブルフラワーも食のラインナップに加わってくれたため、体調の爽快さを一層実感しています。

トマトパスタに乗せて頂きました

ボリジを手作りケーキに乗せて

ピザトーストへのトッピング

農と食のつながりが食材の機能性成分の理解の深まりと共により実感している度合が大きい今日この頃です。日本では古くから身心一如(禅)という言葉ありますが、自分の手で手間暇かけて栽培した野菜を食べる度にそうだそうだと納得しています。農と食の可能性はまだまだ大きく、これからも楽しみにながら色々とチャレンジしていきたいと思います。

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

摘みたての食べれるお花・エディブルフラワーは華やかな彩りと栄養価が特徴

皆さん、こんにちは。戸隠地区の水谷です。突然ですが、エディブルフラワーをご存知でしょうか?私は今年から何種類か圃場で共同栽培をはじめ、その魅力に引き込まれています。何と言っても色鮮やかな見た目と、香り漂う繊細さと力強い味わいに驚いています。

お花を食べるというと意外に思われるかもしれませんが、ブロッコリーや最近人気のスティックセニョール、菜花などは花芽を食用にする品目として馴染がありますし、食用菊は比較的よく知られています。

スティックセニョール

ただそれ以外のお花の食用となるとまだ日本では一般的ではありません。しかし、都内のレストランや高級食材を扱うスーパー等では、たまに見かけるようになってきており、ケーキの食べられるデコレーションとしても使われるケースが増えてきてきると聞きます。また、海外のヘルシー志向の人達(ローフード等)の間ではブームになってきているようです。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

エディブルフラワーとは?

【エディブルフラワーとは「edible」=食べられる「flower」=お花、のことです】

食べれるお花、観賞用とは違い野菜と同じように、安心して食べるためにつくられたお花です。

エディブルフラワーには品種もたくさんあり様々なカラーが楽しめて、

バランス良く多くの栄養素が含まれている事がわかってきました。

世界各地、特にヨーロッパを中心にオランダなどは、日常的にエディブルフラワーを

使った料理が食べられていますハーブもその一種です。 料理方法は様々あり、

オランダの人々は見て楽しみ食べて楽しんでいます。

歴史的からみても、身近なところにエディブルフラワーがこっそりと繁栄していて、

菜の花や食用ギク、シソの花は古くから日本人に好まれて食べていました。

近年では、日本でも大手百貨店、大手スーパーマーケットにも見かけるようになりましたが、

まだまだご存知ない方が多いのが現状です。

野菜や果物と同じ様な感覚で日常の食生活に、エディブルフラワーを

食べてみて知って楽しんでいただきたいと思います。

(http://www.villagestore.jp/edibleflower/flower/より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

農林水産省のWEBサイトにもエディブルフラワーについて触れられています。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

「花を食べる」なんて、あまり馴染みのないことと思われるかもしれませんが、

皆さんの食卓に登場しているカリフラワーやミョウガも、花。

西洋では食用花のことを、「エディブルフラワー」と呼び、料理の彩りや香りづけに

利用するのはもちろん、ビタミンなども豊富とあって、野菜や果物と同じ感覚で

食べられていると言います。

見るだけでなく、食べものとしての可能性もまだまだ広がりそうな、花の世界。

花たっぷりの食卓で、春の訪れを感じてみませんか?

(http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1004/spe2_01.htmlより)

皆さんの食卓に登場しているカリフラワーやミョウガも、花。

西洋では食用花のことを、「エディブルフラワー」と呼び、料理の彩りや香りづけに

利用するのはもちろん、ビタミンなども豊富とあって、野菜や果物と同じ感覚で

食べられていると言います。

見るだけでなく、食べものとしての可能性もまだまだ広がりそうな、花の世界。

花たっぷりの食卓で、春の訪れを感じてみませんか?

(http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1004/spe2_01.htmlより)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

以下は私達の圃場で今年試験的に栽培している品目のご紹介です。

ボリジ(ルリジサ)

星型の花は数センチと小さいですが、淡い紫色から高貴な印象を受けます。キュウリのような爽やかな青々しい風味があります。16世紀のハーブ療法士が、野生のボリジは悲しみや憂鬱な気分を取り去り、人を快活にし、明るい気分にさせるという記述を残しています。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

【利用する部位】花、葉、種子

【有効成分】葉には粘漿剤だけでなく、ミネラル、サポニン、タンニンも豊富です。種子には脂肪酸の豊富なオイルが含まれ、GLA(ガンマリノレン酸)もたっぷり含まれています。

【作用】葉―鎮静作用、強壮作用 種子―ホルモン調整作用

【効能と用法】精神的ストレスによる消化不良には、生の葉と花の浸剤を1日2~3回飲めば、不安を和らげ、消化を促します。皮膚の炎症、敏感肌には、生の葉と花の浸剤を冷やせば、沈静効果のある洗浄剤となります。ホルモンバランスの乱れ、PMS、更年期障害には、オイルカプセルを指示どおり飲めば、月経周期を整え、気分のむらやのぼせを和らげます。(『ハーブ図鑑』ジェニー・ハーディングより)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ナスタチウム

食べるとふんわりとした密のような甘い香りと味わいが口内に拡がり、最後には少しピリっとしてきます。サラダで食べると彩り豊かになり、食欲もかき立ててくれます。花だけでなく葉の栄養価も高いので重宝しています。

ナスタチウムの葉

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

【利用する部位】種子(※私見ですが、花、葉、茎も食べられます)

【有効成分】脂質油、たんぱく質、揮発性油分

【作用】強力な殺菌作用、皮膚軟化作用

【効能と用法】喉の痛み、気管支炎には、つぶした種子で作った浸剤を1日2~3回飲めば、感染症を起こしている細菌を強力に殺菌します。うがい薬としても使えます。(同著より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

カレンデュラ

この花は比較的いろんな場所で栽培されているのを目にしますが、花を食べることができると知っている人は少ないと思います。私もそうでした。カレンヂュラは花そのものを全て食べると苦いので、花びらをサラダやケーキにちらして食べる方がベターな気がします。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

【利用する部位】花

【有効成分】苦味成分、フラボノイド、粘漿剤、樹脂、揮発性油分

【作用】殺菌、収瞼、苦味、浄化、発汗、利尿、創傷治癒

【効能と用法】傷、切り傷、皮膚の炎症には、軟膏かクリームを1日2~3回塗布すれば、患部を洗浄し、皮膚の回復を促します。消化不良、肝機能低下には、生か乾燥させた花の浸剤を1日2~3回飲めば、特に脂っぽい食べ物の消化を促します。インフルエンザには、生か乾燥させた花の浸剤を1日2~3回飲めば、発汗を促すことで体を冷やし、毒素を排出させます。脚の痛み、静脈瘤には、クリームか軟膏かオイルで1日2回やさしくマッサージすれば、痛みとかゆみを和らげます。(同著より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ヴィオラ

ヴィオラはパンジーと見た目が似ており、少し小さめです。実はパンジーも食用可能です。花に複数の色が混ざっているので、料理に添えると栄えます。

現在花が咲いている4種類をピックアップさせて頂きましたが、引用書籍の成分等をご覧いただけばわかる通り、栄養価に優れています。エディブルフラワーとして新しい切り口で最近好まれている動向がありますが、起源を辿れば古くからハーブとして身近な存在でもあったことが伺えます。

栄養価の面で話しをさらに進めたいと思います。そのビビットな色合いにまず関心が行きますが、これはビタミンカラーとも呼ばれています。ビタミンは広く知られているように生命維持に不可欠な成分ですが、現代の食生活において摂取不足であると指摘されるケースも多いかと思います。そんな中、エディブルフラワーの役割は今後大きくなっていくのではないかと感じます。

彩りは豊富なビタミンの目印、その他の有効成分に富むことも多い

ビタミンの食品機能について、今年4月から受講している信州大学・ながのブランド郷土食のテキストをベースに簡単ではありますがまとめたいと思います。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

➀体内で合成できず食品から摂取しなければならない必須の有機化合物

②タンパク質と相互作用してタンパク質の働きを助ける

③補酵素の多くはビタミンを原料とする

④ビタミンは基本的に生命維持に必要不可欠な食品一次機能

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

注目したいのは、③の補酵素の多くはビタミンを原料とするという点です。酵素はあらゆる生体機能に関与し、酵素無しに生きることはできません。生命情報の大元であるDNAの配列や損傷時の修復等にも酵素は関与しているというのは驚きです。補酵素というのは、酵素の働きを助ける補因子のうち有機化合物であるものとされています。詳しい補酵素の反応については省略しますが、ビタミン不足の結果として現れる症状について一部触れたいと思います。

ビタミン 主な欠乏症

ビタミンB1 脚気

ビタミンB2 口角炎、皮膚炎

ビタミンB6 皮膚炎、貧血

ビタミンC 壊血病

ビタミンE 神経障害

ビタミンK 骨祖しょう症、血液凝固障害

逆に過剰摂取によっても障害が発生する場合もあるので注意を要します。例えばビタミンCを多く摂りすぎると、吐き気、下痢、腹痛の症状が出るとされています。

こうしてプラス面と注意点を念頭におきつつも、やはりビタミン豊富と考えられるエディブルフラワーの食用としてのポテンシャルは大きいと思われ、今後の可能性に期待しながら栽培しています。現在、最も力を入れている高原花豆とコンパニオンプランツで何種類か試みており、今年の生育状況の観察も楽しみの一つです。

さて、肝心の料理への活用について最後に書かせていただきたいと思います。何と言っても料理は新鮮さが第一なのでサラダで食べることが多いです。葉野菜と花の香り・食感のミックスが個人的には大ヒットしており、最近はほぼ毎日美味しくいただいています。

圃場で栽培しているお花と野菜で作ったサラダです。色鮮やか&華やか!

ナスタチウム、カレンデュラ、ボリジ、スイスチャード、ナスタチウムの葉、からし菜、ルッコラ等が入っています。戸隠のように標高が高い場所で栽培された野菜は昼夜間の寒暖の差が大きいため、味わい深くなり、しかも採れたての新鮮なうちに食べるのは最高の贅沢です!日々のハードな農作業も食を整えることでエネルギッシュに乗り切れていると思います。今年はエディブルフラワーも食のラインナップに加わってくれたため、体調の爽快さを一層実感しています。

トマトパスタに乗せて頂きました

ボリジを手作りケーキに乗せて

ピザトーストへのトッピング

農と食のつながりが食材の機能性成分の理解の深まりと共により実感している度合が大きい今日この頃です。日本では古くから身心一如(禅)という言葉ありますが、自分の手で手間暇かけて栽培した野菜を食べる度にそうだそうだと納得しています。農と食の可能性はまだまだ大きく、これからも楽しみにながら色々とチャレンジしていきたいと思います。

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2017/05/22

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2017/5/11にご掲載いただいたものの転載です)

中山間地で5月と言えば、山菜採りが盛んです。戸隠の山々にはコゴミ、タラノメ、ウド、ワラビ、ゼンマイなど一般的にもよく知られた山菜から、最近人気を集めているコシアブラも豊富にあります。他にもマイナーでありながら、山の味を堪能できる美味な山菜も数多くあり、5月のわが家の食卓はまさに山菜づくしでした。山菜はミネラルも豊富とされ、収穫野菜の種類が限られる中山間地の春に貴重な栄養価を届けてくれる有難い存在です。

今回のブログテーマは「はじめての〇〇」ということで、私は昨年、移住・引っ越し作業等でほんとど出来なかった山菜採りと、山に入って自然界を眺めることで着想を得た野菜栽培のヒントについても触れたいと思います。

コゴミ(クサソテツ)

コゴミの新芽を見ると思わず笑みがこぼれます。クセがなくシャキッとした歯ごたえを楽しめます。どんな料理にも合いやすく、多くの人に愛されている山菜です。

ツクシ(4月)

カンゾウ(4月)

地元の農家さんから教わったのですが、カンゾウは葉の部分よりも根に近い膨らんだ部分の方が甘みがあって美味しいとのこと。さっと湯がいて酢味噌和えが最高の食べ方だそうです。

アサツキ(4月)

タラの芽(山菜の王様と言われています)

ミズ(ウワバミソウ)

ゼンマイ

山ぶどうの新芽

アブラコゴミ(別名:イッポンコゴミ・アカコゴミ・キヨタキシダ)

今年初めて群生地を発見しました。通常のコゴミよりコリコリした食感が強く、名前の通り、油気のある風味が特徴です。天ぷらにするとより一層それが感じられます。戸隠ではあまり知られておらずマイナーな存在ですが、他県では通常のコゴミ以上に好まれて食されている地域もあるようです。私は風味と食感が気に入り、何度も天ぷらでいただきました。

イワガラミ

葉は爽やかなキュウリに似た風合いを楽しめます。天ぷらも美味しいですが、お吸い物に添えると綺麗な新緑が映えてアクセントになります。

山を歩いていると山菜以外にも目が止まる自然界の美が数多くあります。控え目で清楚な野生の花、日影の苔類、雪解け水の流れる清流、動物の痕跡,,,etc。

山菜採りのマナーは、その場に生えている山菜を根絶やしにしないこと。全てを採り切ってしまうのではなく、例えば5本生えていたら2~3本は残し、生命力の綱が絶たれないよう配慮することが肝要です。そうすることで山の中の生態系が保たれ、来年以降もまた出て来てくれます。ある日の山菜採りでは、様々な種類を魚籠(びく)少しずつ頂きました。

さて、ここまでは山菜採りについてでしたが、山菜採りを通じて感じ、学び、得たヒントについて書いていきたいと思います。今年の山菜採りでは、山菜と山の生態系に詳しい地元の名人に2回同行させて頂きました。

名人曰く、「山菜は岩場に生えていることが多いんですよ。たぶん岩が太陽光を吸収して熱を持ちその周囲が温かくなることで、山菜が生えやすくなるんだと思います。だから岩場が山菜採りの一つの目印。それからやっぱり地形的な特徴もありますね」ということでした。

この言葉を聞いた時に、山菜の出やすい地形的特徴や条件は何か?が気になっていた自分としては、納得とハッとすることが多く、他の要素との結びつきを連想しました。

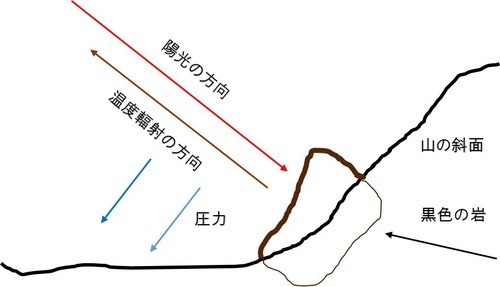

それは「輻射圧(ふくしゃあつ)」という自然界に遍満する力(エネルギー)についてです。以前から農作業の実際の場で輻射圧の応用をどうすれば良いか考えてきましたが、山菜採りから思わぬヒントを得ることができました。

輻射圧とは簡単に表現すれば「太陽光等のエネルギーに伴い発生する生命を育む力」のことです。野菜栽培に応用すれば、成長を促進させていく大きな要因になることは間違いないと思います。

専門的な解説を以下に引用させていただきます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"輻射圧ということは、太陽からの輻射線や物質の放出するすべての輻射線の進む方向(波動方向)に対し、これと直角をなす方向の空間(物質も含む空間)に発生する機械的圧力のことである。当然、輻射線の有する勢力によって発生される圧力である。この関係は、力線の方向と直角をなす方向に発生される圧力と同一的性質のものである。"

"物質を構成する基本的単位である原子の内部にある電子が、振動を起こして空間に電磁波動を波及させる現象が、一般に輻射の現象といわれる。電子が輻射を行う現象は、在来、電子は電子内の位置に従う定常のエネルギー準位よりも外部からなんらかの勢力が給与されて(電子の立場からいえば、外部から勢力を吸収して)エネルギー準位が高められた場合には、その高められた勢力量を放出して、元の定常エネルギー準位にまで戻るという性質がある。その際、電子は振動の現象を呈して勢力を放出するのであり、その電子の振動が、光とか電波のような電磁波勢力を周辺の空間に波動させることになるのである。その電磁波勢力の波動を、輻射線というのである。そして、物質が輻射圧の高い空間にある場合は、輻射勢力を放出することが減少して、物質内部に吸収する勢力が蓄積されて温度が高まるという現象となるのである。"

"植物個体は、環境の輻射圧が高い場合は、外部からの輻射勢力が蓄積されることによって、同化作用が活性となり、生育を旺盛にするという現象を呈することになるのである。従って、植物を生育させるためには、まず何よりも環境の輻射圧を高めるという工夫が重要になるのである。"

"植物の成育は夜間において活性であり、しかも温度落差の大きさとその保持される時間との積量に比例した生育度であるという理解が重要である。土壌の輻射圧を高めるという施策は、この重要な温度落差と保持時間の積量を大きくするという理学的な理由によるものである。"

(『静電三法(輻射圧の調整に係わる技術)より』)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

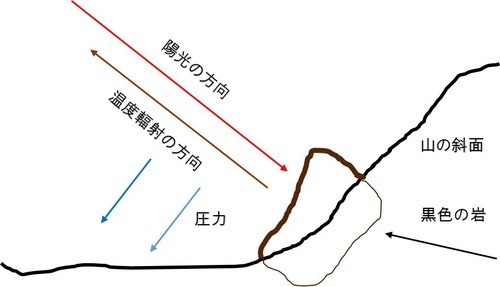

わかりやすく図で表現すると以下のように抽象できるようです。

この場合、太陽光のエネルギーが黒色の岩に方向に進行すると、その直線の直角方面に圧力が生じ、それが植物成長を促進させるエネルギーの一因となります。

山には巨大な岩石類がゴロゴロと横たわっており、図のような状況の場所が無数に存在しています。

この写真の左側の岩の下側にコゴミが群生していました。

この群生地は控えめな方で、岩石類に囲まれている所で辺り一面がコゴミの場所もありました。

この考え方を応用して、山の地形を遠近より見て、どの場所に山菜が豊富にあるか判断できるようになるかもしれません。複雑な自然界を眺める時に根拠があるのは、とても面白いことだと思います。

輻射圧は非常に多岐にわたる内容であり、今回はホンの一端の例に留まりましたが、全体像を理解しつつ、圃場で野菜栽培に応用できないか、現在チャレンジ中です。

山は入る時期・タイミングによって自然界の多様性を感じることができ、様々なインスピレーションをもたらしてくれます。普段、圃場にいるだけでは見えてこないことも数多くあります。多くの可能性を試していけるよう引き続き取り組んでいきたいと思います。

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

中山間地で5月と言えば、山菜採りが盛んです。戸隠の山々にはコゴミ、タラノメ、ウド、ワラビ、ゼンマイなど一般的にもよく知られた山菜から、最近人気を集めているコシアブラも豊富にあります。他にもマイナーでありながら、山の味を堪能できる美味な山菜も数多くあり、5月のわが家の食卓はまさに山菜づくしでした。山菜はミネラルも豊富とされ、収穫野菜の種類が限られる中山間地の春に貴重な栄養価を届けてくれる有難い存在です。

今回のブログテーマは「はじめての〇〇」ということで、私は昨年、移住・引っ越し作業等でほんとど出来なかった山菜採りと、山に入って自然界を眺めることで着想を得た野菜栽培のヒントについても触れたいと思います。

コゴミ(クサソテツ)

コゴミの新芽を見ると思わず笑みがこぼれます。クセがなくシャキッとした歯ごたえを楽しめます。どんな料理にも合いやすく、多くの人に愛されている山菜です。

ツクシ(4月)

カンゾウ(4月)

地元の農家さんから教わったのですが、カンゾウは葉の部分よりも根に近い膨らんだ部分の方が甘みがあって美味しいとのこと。さっと湯がいて酢味噌和えが最高の食べ方だそうです。

アサツキ(4月)

タラの芽(山菜の王様と言われています)

ミズ(ウワバミソウ)

ゼンマイ

山ぶどうの新芽

アブラコゴミ(別名:イッポンコゴミ・アカコゴミ・キヨタキシダ)

今年初めて群生地を発見しました。通常のコゴミよりコリコリした食感が強く、名前の通り、油気のある風味が特徴です。天ぷらにするとより一層それが感じられます。戸隠ではあまり知られておらずマイナーな存在ですが、他県では通常のコゴミ以上に好まれて食されている地域もあるようです。私は風味と食感が気に入り、何度も天ぷらでいただきました。

イワガラミ

葉は爽やかなキュウリに似た風合いを楽しめます。天ぷらも美味しいですが、お吸い物に添えると綺麗な新緑が映えてアクセントになります。

山を歩いていると山菜以外にも目が止まる自然界の美が数多くあります。控え目で清楚な野生の花、日影の苔類、雪解け水の流れる清流、動物の痕跡,,,etc。

山菜採りのマナーは、その場に生えている山菜を根絶やしにしないこと。全てを採り切ってしまうのではなく、例えば5本生えていたら2~3本は残し、生命力の綱が絶たれないよう配慮することが肝要です。そうすることで山の中の生態系が保たれ、来年以降もまた出て来てくれます。ある日の山菜採りでは、様々な種類を魚籠(びく)少しずつ頂きました。

さて、ここまでは山菜採りについてでしたが、山菜採りを通じて感じ、学び、得たヒントについて書いていきたいと思います。今年の山菜採りでは、山菜と山の生態系に詳しい地元の名人に2回同行させて頂きました。

名人曰く、「山菜は岩場に生えていることが多いんですよ。たぶん岩が太陽光を吸収して熱を持ちその周囲が温かくなることで、山菜が生えやすくなるんだと思います。だから岩場が山菜採りの一つの目印。それからやっぱり地形的な特徴もありますね」ということでした。

この言葉を聞いた時に、山菜の出やすい地形的特徴や条件は何か?が気になっていた自分としては、納得とハッとすることが多く、他の要素との結びつきを連想しました。

それは「輻射圧(ふくしゃあつ)」という自然界に遍満する力(エネルギー)についてです。以前から農作業の実際の場で輻射圧の応用をどうすれば良いか考えてきましたが、山菜採りから思わぬヒントを得ることができました。

輻射圧とは簡単に表現すれば「太陽光等のエネルギーに伴い発生する生命を育む力」のことです。野菜栽培に応用すれば、成長を促進させていく大きな要因になることは間違いないと思います。

専門的な解説を以下に引用させていただきます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"輻射圧ということは、太陽からの輻射線や物質の放出するすべての輻射線の進む方向(波動方向)に対し、これと直角をなす方向の空間(物質も含む空間)に発生する機械的圧力のことである。当然、輻射線の有する勢力によって発生される圧力である。この関係は、力線の方向と直角をなす方向に発生される圧力と同一的性質のものである。"

"物質を構成する基本的単位である原子の内部にある電子が、振動を起こして空間に電磁波動を波及させる現象が、一般に輻射の現象といわれる。電子が輻射を行う現象は、在来、電子は電子内の位置に従う定常のエネルギー準位よりも外部からなんらかの勢力が給与されて(電子の立場からいえば、外部から勢力を吸収して)エネルギー準位が高められた場合には、その高められた勢力量を放出して、元の定常エネルギー準位にまで戻るという性質がある。その際、電子は振動の現象を呈して勢力を放出するのであり、その電子の振動が、光とか電波のような電磁波勢力を周辺の空間に波動させることになるのである。その電磁波勢力の波動を、輻射線というのである。そして、物質が輻射圧の高い空間にある場合は、輻射勢力を放出することが減少して、物質内部に吸収する勢力が蓄積されて温度が高まるという現象となるのである。"

"植物個体は、環境の輻射圧が高い場合は、外部からの輻射勢力が蓄積されることによって、同化作用が活性となり、生育を旺盛にするという現象を呈することになるのである。従って、植物を生育させるためには、まず何よりも環境の輻射圧を高めるという工夫が重要になるのである。"

"植物の成育は夜間において活性であり、しかも温度落差の大きさとその保持される時間との積量に比例した生育度であるという理解が重要である。土壌の輻射圧を高めるという施策は、この重要な温度落差と保持時間の積量を大きくするという理学的な理由によるものである。"

(『静電三法(輻射圧の調整に係わる技術)より』)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

わかりやすく図で表現すると以下のように抽象できるようです。

この場合、太陽光のエネルギーが黒色の岩に方向に進行すると、その直線の直角方面に圧力が生じ、それが植物成長を促進させるエネルギーの一因となります。

山には巨大な岩石類がゴロゴロと横たわっており、図のような状況の場所が無数に存在しています。

この写真の左側の岩の下側にコゴミが群生していました。

この群生地は控えめな方で、岩石類に囲まれている所で辺り一面がコゴミの場所もありました。

この考え方を応用して、山の地形を遠近より見て、どの場所に山菜が豊富にあるか判断できるようになるかもしれません。複雑な自然界を眺める時に根拠があるのは、とても面白いことだと思います。

輻射圧は非常に多岐にわたる内容であり、今回はホンの一端の例に留まりましたが、全体像を理解しつつ、圃場で野菜栽培に応用できないか、現在チャレンジ中です。

山は入る時期・タイミングによって自然界の多様性を感じることができ、様々なインスピレーションをもたらしてくれます。普段、圃場にいるだけでは見えてこないことも数多くあります。多くの可能性を試していけるよう引き続き取り組んでいきたいと思います。

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2017/04/19

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2017/4/10にご掲載いただいたものの転載です)

戸隠祖山地区・建代の桜(天然記念物)

皆さん、こんにちは。戸隠地区の水谷です。戸隠の南方に位置し、戸隠山・飯縄山・北アルプスを一望出来る風光明媚な祖山という地区があります。祖山には天然記念物に指定されている雄大な桜の木が聳えています。冒頭の写真は柵建代神社境内の巨大な桜です。4/10現在は開花までもう少しといったところで、地元の方によると例年4下旬が見頃ということです。

祖山地区は神社や宿坊群、蕎麦屋等で知られている宝光社・中社・奥社に比べると観光客は少ないエリアですが、田畑が広がり、ゆったりとした時間が流れています。標高は約600~750m程で、時間を忘れて自然を満喫したい方にはお勧めの場所だと思います。実はアクセスも良く、善光寺から車で20分もあれば来れてしまいます。

オレンジ色に囲まれた場所が祖山地区

建代の桜は樹齢約300年、幹囲4m・樹高16m以上の枝垂桜です。

ここから北に約2km、鬼女紅葉に所縁があるとされる大昌寺があります。日本の有名な禅僧と言えば道元禅師ですが、大昌寺には「正法眼蔵随聞記」の写本が安置されているそうです。ここは戸隠の栃原地区で標高は約820m地点です。建代の桜ほどの大きさではありませんが、境内に桜の木が植わっています。

桜はまだ見えずとも4月に入りそこかしこに繊細で綺麗な野生の花が咲き出しています。

ちなみに標高約1,230m付近の戸隠神社奥社参道や戸隠牧場付近は未だに寝雪が60~70cmほど残っており別世界です。標高が高いため肌寒く、まだまだ冬のムードが漂っています。同じ戸隠でありながら自然界の表情は全くの別物、ホンの数分車で走ると景観が次々に変化していきます。標高差のある丘陵地帯ではこんなにハッキリと季節の境目を実感出来るものなんだと驚いています。

切り立った斜面の戸隠山にも雪がまだ残っています

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

戸隠祖山地区・建代の桜(天然記念物)

皆さん、こんにちは。戸隠地区の水谷です。戸隠の南方に位置し、戸隠山・飯縄山・北アルプスを一望出来る風光明媚な祖山という地区があります。祖山には天然記念物に指定されている雄大な桜の木が聳えています。冒頭の写真は柵建代神社境内の巨大な桜です。4/10現在は開花までもう少しといったところで、地元の方によると例年4下旬が見頃ということです。

祖山地区は神社や宿坊群、蕎麦屋等で知られている宝光社・中社・奥社に比べると観光客は少ないエリアですが、田畑が広がり、ゆったりとした時間が流れています。標高は約600~750m程で、時間を忘れて自然を満喫したい方にはお勧めの場所だと思います。実はアクセスも良く、善光寺から車で20分もあれば来れてしまいます。

オレンジ色に囲まれた場所が祖山地区

建代の桜は樹齢約300年、幹囲4m・樹高16m以上の枝垂桜です。

ここから北に約2km、鬼女紅葉に所縁があるとされる大昌寺があります。日本の有名な禅僧と言えば道元禅師ですが、大昌寺には「正法眼蔵随聞記」の写本が安置されているそうです。ここは戸隠の栃原地区で標高は約820m地点です。建代の桜ほどの大きさではありませんが、境内に桜の木が植わっています。

桜はまだ見えずとも4月に入りそこかしこに繊細で綺麗な野生の花が咲き出しています。

ちなみに標高約1,230m付近の戸隠神社奥社参道や戸隠牧場付近は未だに寝雪が60~70cmほど残っており別世界です。標高が高いため肌寒く、まだまだ冬のムードが漂っています。同じ戸隠でありながら自然界の表情は全くの別物、ホンの数分車で走ると景観が次々に変化していきます。標高差のある丘陵地帯ではこんなにハッキリと季節の境目を実感出来るものなんだと驚いています。

切り立った斜面の戸隠山にも雪がまだ残っています

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2017/03/27

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2017/3/23にご掲載いただいたものの転載です)

こんにちは、戸隠地区の水谷です。中山間地の長い冬が終わりかけています。雪は随分と解け、久しぶりに大地の姿がはっきりと見えるようになってきました。気付けば小さな緑が芽吹き、花が咲き出しています。自然は自分達の生命のリズムを決して忘れず、その営みの細やかさには感動せずにはいられません。

天然の循環を感じながら生活をしていると、時間への体感覚が明らかに変化をしてきます。様々なモノ・コト・情報に囚われなくなっていきます。それでいて活力は漲り、次々にやりたいこと、やるべきことが自然発生的に生まれ、飽きることはありません。今年の春で戸隠に移住して1年を迎える私は四季の移ろいを経験し、それによって感性・直感も磨かれた気がします。

さて、春分(3/20)が過ぎました。これからは夏至に向かって段々と昼が長くなり、夜が短くなっていきます。昔は二十四節気を意識し、農業に臨むことが当たり前だったようですが、スピードの流れが早い都市部で生活しているとこういう感覚は薄れていく気がします。

しかし、山深い環境に身をおくと、現代でもそれを感じることができます。自然を眺めれば、木々の姿、雲の流れ、空の色、大気の湿潤、太陽光の強さ・彩度、水が流れる音・勢い,,,etcの絶え間ない変化を。

3カ月前、2カ月前、1カ月前とここ1週間を比較すると、まず食欲・食べたいモノが変わってきました。それから身体全体の感覚も違います。寒くて固くなっていた身体がほぐれてきて、足腰が動きたくてウズウズしています。思考は内的に何かをまとめたり、突き詰めたりするよりも、チャレンジや動作を欲しており、考えるよりも行動をという拡がりある感覚が強まっています。

ということで今週から冬の間に行動計画を練ってきた農作業を一気開始しました!

農作業の近況報告

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.有機肥料作り

馬糞、もみ殻、米ぬかをベースとして、水で希釈した微生物活性液を適量散布しながら、手で丁寧にかき混ぜていきます。手でかき混ぜる理由は、糠漬けや味噌仕込みのように素手で触ることで常在菌が肥料に移り働いてもらいたいからです。「家の数だけ味噌の味がある」と言われるように微生物の活動で肥料も微妙な差が出てくるのではと期待しながら行いました。

2.圃場に炭素埋設

土中への炭素質(天然資材)の埋設は低コストで出来るうえ、土壌改良と土地の電位を整え、植物を優勢生長へと導く効果が期待できる画期的な方法です。大地・大気の電位・電子と植物成長の相関関係は現代の農業ではほとんど着目されていませんが、方法自体はかなり古くからあります。実践者の間では驚くような効果が出たという報告も多く、冬の農閑期の間に実践を前提として学習を進めてきました。早速その第一歩を踏み出しました。

3.数十種類の品種の育苗開始

戸隠のような標高の高い圃場では5月中旬頃まで遅霜が降りる可能性があるとして、苗の定植はその辺りに行われることがオーソドックスです。ですがナス科の野菜は発芽適温が高く、育苗も比較的時間がかかることから今週から開始しました。1~2月に発芽実験を行い、各種野菜の積算時間や様々な温度環境に対してどういう生育状況を示すかを大まかに把握することが出来たので、その情報をベースに試みています。

極小の種子はピンセットを使って播種を行います。

昨年とても美味しかった中玉トマトの自家採取種子の新芽です。勢い抜群!

4.育苗・栽培の環境整備

育苗用のビニールハウスを設置しました。3月下旬から稼働予定です。

高原花豆栽培用のアーチ支柱が到着しました。約140本あります(直管パイプも)。目標はこの3倍程度を見込んでいます。引き続き準備・手配を進めます。

1月の発芽実験中の高原花豆。5月下旬頃からが本番、今から楽しみです!

伝統食・保存食を体感し学ぶ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

冬の間は農家にとっては英気を養う時間であると共に春からの肉体労働を元気よく乗り切っていくための活力の源「保存食・伝統食」作りや大勢集まって一緒に料理を作ったり、意見・情報交換が盛んに行われます。

その場が味噌作りやそば打ち、こんにゃく作り、やしょうま作りの会であり、実に自然の流れに沿った動作であると、ここでも感動せずにはいられませんでした。1~3月は地区の方々がお声かけ下さり、それらを体感し学ばせて頂きました。

この先、加工品製造を目標としている私にとっては古くから伝わる「食」の世界に触れることが出来たのは何よりの財産となりました。

1.味噌作り・仕込み

薪火で大豆を煮込んでいます。煮える大豆の匂いが最高でした。

塩と麹を加えて味噌玉を丁寧に手作業で作っていきます。

甕仕込みをされた大豆はこれからゆっくりと発酵していきます。

2.そば打ち

戸隠はそばが全国的に有名です。ようやくこの冬にそば打ちを体験できました。あまりにも面白いので、そば打ちを自宅でもやりたいと話していたらご近所の方が気を利かせてそば切り包丁を持ってきてくださいました。本当にありがとうございます。必要器具を順々に揃えていきたいと思います。

3.こんにゃく作り

手作りこんにゃくの味も抜群です。こんにゃくを作っている農家さんのお宅にお邪魔をして作り方を教えて頂きました。こんにゃくは体内に溜まった砂出しに有効と言われています。特に農家は土の付いたついたものを多く食べることから、古くからデトックスのために食されてきたようです。

こんにゃく芋です。これがグレー色のこんにゃくに変化していきます。

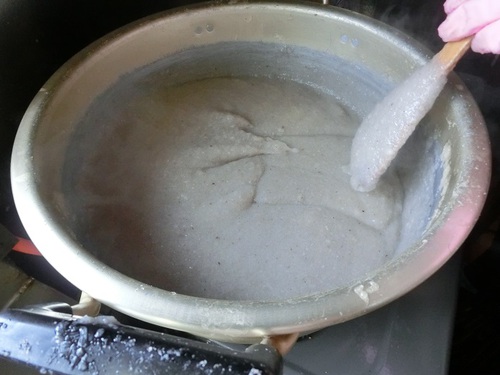

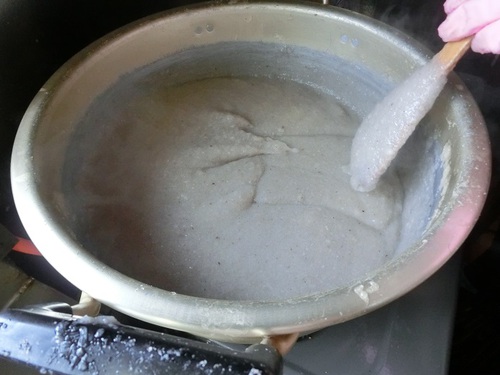

熱を加えながらかき混ぜていきます。

最後はアク抜きのために固形になったこんにゃくに熱を入れます。

4.やしょうま作り

やしょうまは長野ではスタンダードな食べ物であり、戸隠では地区によって時期の差があるようですが大凡2~3月に作られます。最近グルテンフリーの食材として話題の米粉をメインとしたヘルシーな食べ物で様々なデザインを作れる点が面白く、やしょうま作りの人気料理人もいらっしゃるそうです。

やしょうまとは:長野の郷土菓子で、米粉に砂糖・塩・熱湯を混ぜて蒸したものを練って棒状に成形したもち。輪切りにして食べる。生地にごまや青のりを混ぜたり、食紅などで着色したりするものがある。釈迦の入滅の日に行われる涅槃会(ねはんえ)の供物として作られる。◇釈迦が入滅の際にこれを食べ、弟子の邪(やしょ)に「邪、うまかった」といったという伝承から。(コトバンクより)

古くからの生活の知恵・営みに触れて学び、生命力に溢れた食べ物を頂き、春に向けて英気は十分です。エネルギーたっぷりで農業にトライしていきます!

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

こんにちは、戸隠地区の水谷です。中山間地の長い冬が終わりかけています。雪は随分と解け、久しぶりに大地の姿がはっきりと見えるようになってきました。気付けば小さな緑が芽吹き、花が咲き出しています。自然は自分達の生命のリズムを決して忘れず、その営みの細やかさには感動せずにはいられません。

天然の循環を感じながら生活をしていると、時間への体感覚が明らかに変化をしてきます。様々なモノ・コト・情報に囚われなくなっていきます。それでいて活力は漲り、次々にやりたいこと、やるべきことが自然発生的に生まれ、飽きることはありません。今年の春で戸隠に移住して1年を迎える私は四季の移ろいを経験し、それによって感性・直感も磨かれた気がします。

さて、春分(3/20)が過ぎました。これからは夏至に向かって段々と昼が長くなり、夜が短くなっていきます。昔は二十四節気を意識し、農業に臨むことが当たり前だったようですが、スピードの流れが早い都市部で生活しているとこういう感覚は薄れていく気がします。

しかし、山深い環境に身をおくと、現代でもそれを感じることができます。自然を眺めれば、木々の姿、雲の流れ、空の色、大気の湿潤、太陽光の強さ・彩度、水が流れる音・勢い,,,etcの絶え間ない変化を。

3カ月前、2カ月前、1カ月前とここ1週間を比較すると、まず食欲・食べたいモノが変わってきました。それから身体全体の感覚も違います。寒くて固くなっていた身体がほぐれてきて、足腰が動きたくてウズウズしています。思考は内的に何かをまとめたり、突き詰めたりするよりも、チャレンジや動作を欲しており、考えるよりも行動をという拡がりある感覚が強まっています。

ということで今週から冬の間に行動計画を練ってきた農作業を一気開始しました!

農作業の近況報告

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.有機肥料作り

馬糞、もみ殻、米ぬかをベースとして、水で希釈した微生物活性液を適量散布しながら、手で丁寧にかき混ぜていきます。手でかき混ぜる理由は、糠漬けや味噌仕込みのように素手で触ることで常在菌が肥料に移り働いてもらいたいからです。「家の数だけ味噌の味がある」と言われるように微生物の活動で肥料も微妙な差が出てくるのではと期待しながら行いました。

2.圃場に炭素埋設

土中への炭素質(天然資材)の埋設は低コストで出来るうえ、土壌改良と土地の電位を整え、植物を優勢生長へと導く効果が期待できる画期的な方法です。大地・大気の電位・電子と植物成長の相関関係は現代の農業ではほとんど着目されていませんが、方法自体はかなり古くからあります。実践者の間では驚くような効果が出たという報告も多く、冬の農閑期の間に実践を前提として学習を進めてきました。早速その第一歩を踏み出しました。

3.数十種類の品種の育苗開始

戸隠のような標高の高い圃場では5月中旬頃まで遅霜が降りる可能性があるとして、苗の定植はその辺りに行われることがオーソドックスです。ですがナス科の野菜は発芽適温が高く、育苗も比較的時間がかかることから今週から開始しました。1~2月に発芽実験を行い、各種野菜の積算時間や様々な温度環境に対してどういう生育状況を示すかを大まかに把握することが出来たので、その情報をベースに試みています。

極小の種子はピンセットを使って播種を行います。

昨年とても美味しかった中玉トマトの自家採取種子の新芽です。勢い抜群!

4.育苗・栽培の環境整備

育苗用のビニールハウスを設置しました。3月下旬から稼働予定です。

高原花豆栽培用のアーチ支柱が到着しました。約140本あります(直管パイプも)。目標はこの3倍程度を見込んでいます。引き続き準備・手配を進めます。

1月の発芽実験中の高原花豆。5月下旬頃からが本番、今から楽しみです!

伝統食・保存食を体感し学ぶ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

冬の間は農家にとっては英気を養う時間であると共に春からの肉体労働を元気よく乗り切っていくための活力の源「保存食・伝統食」作りや大勢集まって一緒に料理を作ったり、意見・情報交換が盛んに行われます。

その場が味噌作りやそば打ち、こんにゃく作り、やしょうま作りの会であり、実に自然の流れに沿った動作であると、ここでも感動せずにはいられませんでした。1~3月は地区の方々がお声かけ下さり、それらを体感し学ばせて頂きました。

この先、加工品製造を目標としている私にとっては古くから伝わる「食」の世界に触れることが出来たのは何よりの財産となりました。

1.味噌作り・仕込み

薪火で大豆を煮込んでいます。煮える大豆の匂いが最高でした。

塩と麹を加えて味噌玉を丁寧に手作業で作っていきます。

甕仕込みをされた大豆はこれからゆっくりと発酵していきます。

2.そば打ち

戸隠はそばが全国的に有名です。ようやくこの冬にそば打ちを体験できました。あまりにも面白いので、そば打ちを自宅でもやりたいと話していたらご近所の方が気を利かせてそば切り包丁を持ってきてくださいました。本当にありがとうございます。必要器具を順々に揃えていきたいと思います。

3.こんにゃく作り

手作りこんにゃくの味も抜群です。こんにゃくを作っている農家さんのお宅にお邪魔をして作り方を教えて頂きました。こんにゃくは体内に溜まった砂出しに有効と言われています。特に農家は土の付いたついたものを多く食べることから、古くからデトックスのために食されてきたようです。

こんにゃく芋です。これがグレー色のこんにゃくに変化していきます。

熱を加えながらかき混ぜていきます。

最後はアク抜きのために固形になったこんにゃくに熱を入れます。

4.やしょうま作り

やしょうまは長野ではスタンダードな食べ物であり、戸隠では地区によって時期の差があるようですが大凡2~3月に作られます。最近グルテンフリーの食材として話題の米粉をメインとしたヘルシーな食べ物で様々なデザインを作れる点が面白く、やしょうま作りの人気料理人もいらっしゃるそうです。

やしょうまとは:長野の郷土菓子で、米粉に砂糖・塩・熱湯を混ぜて蒸したものを練って棒状に成形したもち。輪切りにして食べる。生地にごまや青のりを混ぜたり、食紅などで着色したりするものがある。釈迦の入滅の日に行われる涅槃会(ねはんえ)の供物として作られる。◇釈迦が入滅の際にこれを食べ、弟子の邪(やしょ)に「邪、うまかった」といったという伝承から。(コトバンクより)

古くからの生活の知恵・営みに触れて学び、生命力に溢れた食べ物を頂き、春に向けて英気は十分です。エネルギーたっぷりで農業にトライしていきます!

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ