2016/10/31

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2016/10/29にご掲載いただいたものの転載です)

紅葉に染まった戸隠山と鏡池 木々は冬支度を始め赤橙色に染まっています(撮影日:10/27)

戸隠地区の水谷です。戸隠では今週は霜が数回おり、早朝は3~5℃くらいに冷え込む日も珍しくなくなってきました。都市部に比べて冬の到来は1カ月くらい早いでしょうか。中山間地は気候も温度も季節も次々に移り変わっていきます。

人間よりも動物の方が多く、車の音よりも風や水音がよく聴こえ、民家やお店よりも田んぼや畑が圧倒的に多い戸隠。今の時期、きのこや栗、クルミなど、自然からの贈り物が豊富です。

先日私の住む集落のきのこ採り名人に本格的なきのこ採りに連れていっていただきました。名人いわく「今日は不作だな~」ということでしたが、2時間足らずで籠一杯の野生のきのこが採れました!ジゴボウ、ホンシメジ、イッポンカンコの3種類です。都会では経験できない田舎ならではの醍醐味かと思います。

さて、秋の中山間地は舌を満足させてくれる旬な素材と共にとても美しい自然界の営みが満載です。

色・形・音、そして手触り。ミクロ世界での高度な営みは驚異的!一体誰がこんな美麗な設計図をつくったのでしょうか。自然を観察していると、科学と美学が双方から異なったアプローチで迫るこの永遠のテーマの魅力をより一層感じます。

今回は住居から徒歩数分圏内にあった美しい自然物を様々な相関関係でご紹介させていただきます。

最近畑で収穫したトマトです。光のスペクトルを表現しているようなこのトマトの房。色の違いは味・酸味の違い、でもそれはどうしてなのでしょうか?実の中の栄養成分の違いだけで済むような話しではないような、、、。わからないことの方がはるかに多く、野菜の生態も神秘的です!

これはきのこの下部の石づきという部分、いわゆる根っこに当たるところです。面白い形状をしています。地下部と繊細なネットワークで連携をしているような様は神経細胞のように見えました。

(※1)

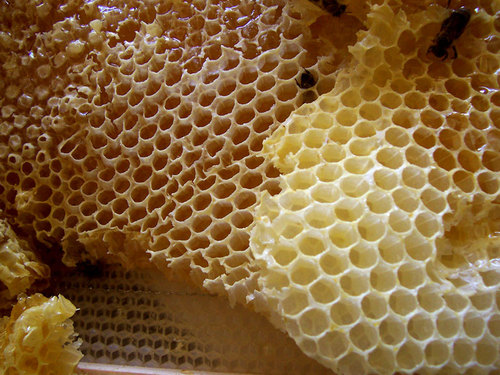

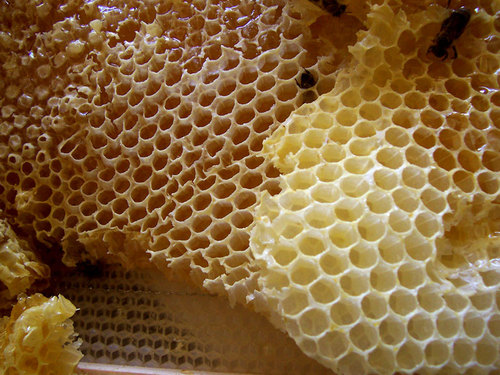

これは何かわかりますでしょうか?実はジゴボウの傘の裏側のアップです。こんなに細かい気泡のような穴が無数に続いています!よく見ると弾力性のある六角形の連続となっています。これはハチの巣、ハニカム構造に似ています。

(※1)

かなり似ていますよね!面白いですね。

次は綿毛が飛んだ後のタンポポです。これまた緻密な幾何学の形をしています!

どことなく人間の臓器だと白血球に似ています。

次の写真も野生のきのこの傘の裏側です。迷路のような、紋章のような、サンゴ礁にも似ています。

人間の臓器なら腎臓細胞に似ている気がします。

(京都大学大学院医学研究科HPより)

人間はミクロコスモス(小さな宇宙)とよく言われます。無限大の宇宙に住む私たちの身体の大部分を同じ宇宙空間に漂う元素が占めていることが近年の研究でわかってきているようで、文学的・哲学的な側面からだけでなく、科学的な見地からもそのように言われるようになってきています。

木と花は宇宙を語る?

改めて木と花の形をよく見てみると、その形状は宇宙的なムードを感じさせます。まずは杉の木の年輪です。多層構造のアンドロメダ星雲の形を彷彿させられました。

最後となりますが、我が家の庭に生えている小さな濃いピンク色の花、何億光年彼方の星雲を感じさせてくれました。

少々大袈裟かもしれませんが、農作業をしていると、いつしか遥か彼方の宇宙空間を意識し、目の前にある野菜や植物と銀河系の星々が何か呼応しているのではないか、そんな感覚になることがあります。

確かな証拠がある訳ではありませんが、自然界のバラエティーに富んだ色・形・音に触れていると、そう感じることが増えました。そんな精神的な変化を与えてくれるのも、中山間地に住む魅力の一つなのかもしれません。

*(※1)はwikipediaより

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

紅葉に染まった戸隠山と鏡池 木々は冬支度を始め赤橙色に染まっています(撮影日:10/27)

戸隠地区の水谷です。戸隠では今週は霜が数回おり、早朝は3~5℃くらいに冷え込む日も珍しくなくなってきました。都市部に比べて冬の到来は1カ月くらい早いでしょうか。中山間地は気候も温度も季節も次々に移り変わっていきます。

人間よりも動物の方が多く、車の音よりも風や水音がよく聴こえ、民家やお店よりも田んぼや畑が圧倒的に多い戸隠。今の時期、きのこや栗、クルミなど、自然からの贈り物が豊富です。

先日私の住む集落のきのこ採り名人に本格的なきのこ採りに連れていっていただきました。名人いわく「今日は不作だな~」ということでしたが、2時間足らずで籠一杯の野生のきのこが採れました!ジゴボウ、ホンシメジ、イッポンカンコの3種類です。都会では経験できない田舎ならではの醍醐味かと思います。

さて、秋の中山間地は舌を満足させてくれる旬な素材と共にとても美しい自然界の営みが満載です。

色・形・音、そして手触り。ミクロ世界での高度な営みは驚異的!一体誰がこんな美麗な設計図をつくったのでしょうか。自然を観察していると、科学と美学が双方から異なったアプローチで迫るこの永遠のテーマの魅力をより一層感じます。

今回は住居から徒歩数分圏内にあった美しい自然物を様々な相関関係でご紹介させていただきます。

最近畑で収穫したトマトです。光のスペクトルを表現しているようなこのトマトの房。色の違いは味・酸味の違い、でもそれはどうしてなのでしょうか?実の中の栄養成分の違いだけで済むような話しではないような、、、。わからないことの方がはるかに多く、野菜の生態も神秘的です!

これはきのこの下部の石づきという部分、いわゆる根っこに当たるところです。面白い形状をしています。地下部と繊細なネットワークで連携をしているような様は神経細胞のように見えました。

(※1)

これは何かわかりますでしょうか?実はジゴボウの傘の裏側のアップです。こんなに細かい気泡のような穴が無数に続いています!よく見ると弾力性のある六角形の連続となっています。これはハチの巣、ハニカム構造に似ています。

(※1)

かなり似ていますよね!面白いですね。

次は綿毛が飛んだ後のタンポポです。これまた緻密な幾何学の形をしています!

どことなく人間の臓器だと白血球に似ています。

次の写真も野生のきのこの傘の裏側です。迷路のような、紋章のような、サンゴ礁にも似ています。

人間の臓器なら腎臓細胞に似ている気がします。

(京都大学大学院医学研究科HPより)

人間はミクロコスモス(小さな宇宙)とよく言われます。無限大の宇宙に住む私たちの身体の大部分を同じ宇宙空間に漂う元素が占めていることが近年の研究でわかってきているようで、文学的・哲学的な側面からだけでなく、科学的な見地からもそのように言われるようになってきています。

木と花は宇宙を語る?

改めて木と花の形をよく見てみると、その形状は宇宙的なムードを感じさせます。まずは杉の木の年輪です。多層構造のアンドロメダ星雲の形を彷彿させられました。

最後となりますが、我が家の庭に生えている小さな濃いピンク色の花、何億光年彼方の星雲を感じさせてくれました。

少々大袈裟かもしれませんが、農作業をしていると、いつしか遥か彼方の宇宙空間を意識し、目の前にある野菜や植物と銀河系の星々が何か呼応しているのではないか、そんな感覚になることがあります。

確かな証拠がある訳ではありませんが、自然界のバラエティーに富んだ色・形・音に触れていると、そう感じることが増えました。そんな精神的な変化を与えてくれるのも、中山間地に住む魅力の一つなのかもしれません。

*(※1)はwikipediaより

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2016/10/25

長野市の中山間地・七二会地区で栽培されているタカキビ

ここ数年で「スーパーフード」という言葉を特に食の分野ではかなり頻繁に耳にするようになってきました。字の如く栄養価の高い食べ物を指した名称ですが、当初それらは海外の食物を連想する趣があったように思います。

例えばキヌアやヘンプシード、チアシード、クコの実、カカオ、アロエベラ、ノニなどそれに当たると思います。

クコ(東アジア原産)

ノニ(インドネシア原産)

カカオ(古くはマヤ文明等の遺物から栽培されていた形跡が見つかっています)

スーパーフードはタンパク質、ビタミン類、ミネラル類、酵素、抗酸化物質、良質の油脂、必須脂肪酸、必須アミノ酸、糖質栄養素などを効率的に摂取でき、免疫力を高める食材として優れているとされています。そして、ほとんどのものが無農薬で栽培できると言われています。

【スーパーフードの定義】

➀栄養バランスに優れ、一般的な食品より栄養価が高い食品であること。

あるいは、ある一部の栄養・健康成分が突出して多く含まれる食品であること。

②一般的な食品とサプリメントの中間にくるような存在で、料理の食材としての用途。

健康食品としての用途をあわせもつ。(一般社団法人日本スーパーフード協会より)

海外の食品は特に熱帯地方原産のものは色鮮やかなものが多く、食卓に華をそえ彩り豊かにしてくれるものが多いように思います。栄養価も高いとあれば食用としての価値・魅力を感じますが、ネックになるのは入手しにくいということ、馴染がないのでどう料理して良いのかわからないという点が挙げられると思います。

それに食の大切なポイントとして「身土不二」という考え方があります。これは身体(身)と環境(土)がそれぞれ分離しているのではなく、同一ものであるという考え方です(不二)。環境というとその土地の空気、水、光、土など、自身の周囲を構成する要素全てを指し、その中で人間も生活しています。 気候風土に適してその季節ごとに取れる野菜・穀類を中心に食べていれば病気にならず、健康に暮らしていけるという意味も持つ言葉です。

こう考えるとわざわざ栄養価が高いからと言って地球の遠方から高い輸送費と時間をかけて日本に持ってきたものを食べるのではなく、ごく身近なものに焦点を当てた方が理にかなっている気がします。珍しいものをたまに食べる分には良い刺激になると思いますし、食卓を華やかにする工夫として用いるのも素晴らしいことだと思いますが、平常時はその土地のもので同じような機能・栄養分を持つものを食したいものです。

春は長野北信では豊かな自然界の恵みの山菜がふんだんに取れます

今日本の雑穀類が再び注目されています!

以下は日本で昔から栽培されている雑穀類について栄養価の高さと魅力を書かれた文章です。とても参考になるので引用させていただきます。

★雑穀の栄養価と食品機能性

穀物はデンプンの固まりで栄養の足りない食べ物、という認識がまだまだ一般的ですが、じつは、穀物にはタンパク質や脂肪も含まれています。特に雑穀の栄養バランスの良さには目を見張るものがあります。

食物繊維も多く、各種ミネラルやビタミン類をはじめとする微量栄養素もたっぷり含まれています。本来、人間の主食とされてきた穀物には、人間の体が必要としている栄養素のほとんどが、それも、人間の体のしくみにあった絶妙なバランスで含まれていました。それは、五穀豊穣を祈り、穀物と野菜の食事を主とした食文化を持つ日本人が数千年以上も健康に生きてきたことから容易にわかります。

ところが、穀物の中でも、現代人が主食としている小麦粉や精白米は、長期にわたって品種改良されて栄養バランスが劣化しています。その上、過度な精白が一般的になってしまったので、穀物に対する評価が下がってしまったのです。

米、小麦の場合、ビタミンB群や脂肪などの大切な働きの栄養素が、皮や胚芽の部分に偏って含まれていて、精白すると皮だけでなく胚芽がほとんど取れてしまいます。その点、雑穀の栄養分は全体に分布しているので、調整してもバランスがいいのです。

古代から人間の主食として食べられ、野生の生命力を残して現代によみがえった雑穀は、米、小麦に不足している栄養、さらには現代人の体に不足している微量栄養素の宝庫です。食卓に雑穀を取り入れると、不足の栄養素が補われて米、小麦の消化吸収率が高まります。食卓の栄養バランスが一気に改善されて、健康がよみがえります。(※1)

栄養価をまとめた表を見たいと思います。微量栄養素の含有量が雑穀類は多いことがわかります。

(※1)

さて、冒頭写真のタカキビ、長野市の中山間地・七二会地区で栽培されていると書きましたが、これは信州大学さんが雑穀利用の可能性の大きさに注目をして実験圃場にこの地を選び、長野市と共同で数年前から進められているプロジェクトがあります。

先日そのプロジェクトの収穫祭に参加させて頂きましたが、今後の中山間地で増加傾向にある耕作放棄地への対応やエネルギー問題、近隣地区内での資源の循環等の点から、とても魅力な取組み感じましたのでこの機会にご紹介させていただきます。

信州大学・長野市共同プロジェクト

長野市耕作放棄地等における「ソルガムきび」活性調査共同事業

「ソルガムきび」って?

ソルガムきびは、イネ科の穀物で「モロコシ」「タカキビ」「コーリャン」などとも呼ばれています。子実は食物に、茎葉はキノコの培地に、使用後の培地はメタン発酵によるエネルギーになるなど、多段階の活性が可能な資源作物で、乾燥に強く成長力が高いため、省力栽培が可能です。

また、ソルガムきびの実はアレルギー物質を含まず、ポリフェノールやGABA(ギャバ)といった高機能性物質が豊富な健康食品としても活用が期待されています。そこで、ソルガムきびの活用による新たな事業モデルの創出を目指し、信州大学と長野市は共同で本調査事業に取り組んでいます。

ソルガムきびの特長

➀ノンアレルゲン

23品目のアレルゲン物質を含まない夢の穀物です。GABA(ギャバ)やポリフェノールも含む栄養価の高い機能性を持ち、小麦アレルギー等に悩む未来の子どもたちの救世主になるかもしれません。

②穀物利用

いわゆる雑穀として、お米と一緒に炊き込んだり、クスクスのようにサラダにも使えます。外皮に栄養がたくさんあり、全粒粉として利用することも考えられます。

③穀物利用

さまざまな穀物料理に展開可能です。揚げ物に使うとカラっと揚がります。ただし、グルテンを含まないことで粘着性が少なく、「つなぎ」に工夫が必要になります。

(上記の図、文章は信州大学の長野市耕作放棄地等におけるソルガムきび活性調査共同事業のWEBサイト及びパンフレットより)

★長野市耕作放棄地等におけるソルガムきび活性調査共同事業のWEBサイト

キビは七二会地区の在来種のものとF1のものが同じ圃場内に植えられており、生育状況の違いが一目瞭然でわかり、それも良き学びとなりました。

種子がF1化されたキビ。生育状況が均一で機械での収穫が効率的になります。

在来種のキビ。高さや実にバラつきがありますがより自然に近いものはこちらです。

イネ科のため茎葉がしっかりしており緑肥としても優秀ではないかと思います。

様々なキビが実験栽培されているようで品種によっても栄養価が異なるそうです。

こちらはソルガムきびを活用した加工品「ソルガムビール」。ビールにもなるのか!と驚きましたが、よく考えればビールは一般的には麦芽とホップから作られる訳なので納得しました。

その他、ソルガムの加工品や利用はコンペも開催されており、より魅力・価値を高める取り組みがされています。

★「ソルガムきびの魅力を探る」WEBサイトはこちらから

戸隠では今は紅葉シーズン、朝の冷え込みはかなり厳しくなってきており、直に冬がやってくる気配がしています。農閑期と言われる時期もすぐそこまで来ています。この間に来年の栽培方針・計画を考え、雪解けと共にすぐに動いていきたいと思っています。

その中で同じような標高地である七二会での今回の事例を見れたことはとても役に立ちました。雑穀自体に以前から栄養価の面で惹かれていましたし、それが地域活性に繋がっていくプロセスを理解できたことでソルガムを含む雑穀類の栽培に一層の魅力を感じています。

〔参考文献〕

(※1箇所)「育てて楽しむ 雑穀 栽培・加工・利用」より引用・転載)

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2016/10/17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

農業ワールドとは(農業ワールドWEBサイトより)

農家、農協、参入検討企業が 日本中から来場

今年6回目を迎える日本最大の農業展は「農業資材EXPO」「次世代農業EXPO」「6次産業化EXPO」の3つにエリアが分かれており、海外企業を含む730社が出展。農業に関するあらゆる製品やサービスが集結し、3日間、全国から来場する農業法人や農協、農業参入検討企業と出展社との間で多くの商談が行われます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

★農業ワールド公式ホームページはこちらから

10月12日~14日まで幕張メッセで開催された日本最大規模の農業イベント「農業ワールド」に行ってきました。参加者と出展社の数が多く、会場の熱気もすごく、予想以上の盛り上がりで大いに参考になりました。私は初日の12日に会場に足を運びましたが、通路を行きかうのが大変なほど賑わうブースもありました。

農業機器大手メーカーのクボタや小規模ながらオンリーワン技術を持つ中小企業メーカーから、日産自動車、NTT、三菱電機、パナソニック、大日本印刷、積水化学工業など、異業種の大企業も出展していました。既存の枠組みを超えて農業に新しい可能性を見出そうとしてのことでしょうか、いずれにしても興味深く拝見いたしました。アジア圏からも本イベントは注目されているようで、アジアの企業が何社もブースを出展しており、海外の参加者も大勢来場していました。

私が住む中山間地・戸隠では農家の跡継ぎがいないことや耕作放棄地が増加傾向にあり(長野市の中山間地の70%程度は耕作放棄地と言われています)、その対応・打開策が課題となっています。こうした自身の周辺環境の課題解決の手がかりを探す事と共に先端の技術・取組みや6次産業化へのヒントを知りたいという気持ちでの視察でした。商談ブースも出展社ごとに設けられていると事前に聞いていたので、そのムードも体感したいと思っていました。

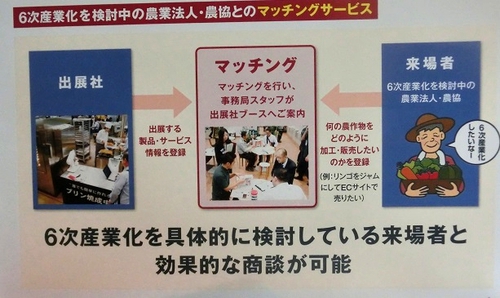

(農業ワールド冊子より)

まず私がお話しを伺ったブースは土壌分析の専門会社。圃場の土のサンプルと住所検索による地質データから分析を行うことができるというサービスでした。リン酸やアンモニア窒素態、カリウム、アルミニウム、ケイ素、その他10項目以上を詳しく調べることができ、それによって不足要素もわかるとのことでした。

土を知るためには日々畑に足を運んで、全身で感じ、野菜や雑草の様子を見て直観的に把握することと共に科学的なアプローチの必要性も感じていたので、興味を持ちました。お値段も現実的でしたので、実際に行うか検討しています。

こちらはクラウド・コンピューティングによって農作物を取り巻く環境要因をリアルタイムで把握することが出来るというサービスです。温度・湿度・光量をはじめとする生育条件を時間毎にかなり詳しく記録できるようでした。農業とIT技術が融合されている様子を直に見ることができました。

植物工場の設備です。農作物はイチゴとトマト、調光はLED、栄養や水分はノズルで供給管理される仕組みです。植物の生育状況に合わせて光の強さ・色を変えることができる設備もありました。

家庭用に開発された小型植物工場の設備もありました。

私は自然農法で取り組んでいますので、農法に直接関わらないものには情報が乏しくなりがちです。先端技術が結晶した設備を間近で見ることができたのは、良い経験となりました。

こちらは農業への応用仕様のドローンです。農薬や液肥などの空中散布用のマシーン。操作技術向上のための講座を開いている団体・企業も最近ではあるようです。

食品加工のための機器も数多く展示されていました。6次産業化へのヒントになります。

その他、農作業をサポートする機器やウェア、様々な魅力的な資材が展示されていました。

最後となりますが、今回のブースの中で特に惹かれたのが、有機栽培で採取された種子を販売されている会社です。日本では手に入りにくい海外の種子の数も多く、栽培のバリエーションが広がる楽しさがあります。最近は日本のスタンダードな野菜に加え、雑穀類を中心に国内外でスーパーフードへの注目も集まっていますし、新しい海外の野菜を求める声も増えているように思います。

世の中の動きに敏感になり、安全性はもちろんのこと、魅力ある野菜栽培のためには既存の枠組み内での野菜だけにとらわれず、新しい種類にもチャレンジしていきたいものです。と同時に美味しい食べ方・調理方法と保存・流通についてもよく知り、価値を高める工夫も必要だと感じます。

今回の記事では伝えきれない情報が数多くありますが、また次回の機会にでも触れていきたいと思います。

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2016/10/09

戸隠山・荒倉山をはじめとする戸隠の特に山々からはホタテ貝などの海中生物の化石が多数出土(※1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

戸隠のプロフィール

〔地勢・地質〕戸隠は長野県の西北部に位置し、周囲は山々に囲まれ、東西9.9km、南北20.1km、総面積131.7kmの高原地です。地形は複雑を極め、標高約600~1,300mにひろがり、全体的に北に高く起伏が激しい卵形の地形で、森林が総面積の83.5%を占め、窪地にはいくつかの小湖沼や湿地となっています。

戸隠には清らかな河川が流れ、逆さ川は戸隠・黒姫・飯綱山の渓谷を東に流れ、鳥居川となって千曲川と合流し、楠川は戸隠山を源とし、戸隠の中央を南下して裾花川に合流し、さらに長野市街地へ出て犀川に合流しています。

地質は大きく二つに分かれ、北東部から中央部にかけては、第四期火山の飯綱山から噴出した溶岩、火砕流堆積物、火山灰層や湖成層などで形づくられています。北部から西部、南部の険しい山地は砂や泥、火山噴出物からなる海底に堆積した地層で形成され、多くの化石を含んでいます。

戸隠からは貝類の化石をはじめ、クジラなどの大型の動物の化石も産出し、特に川下地籍から産出したシンシュウゾウの下顎化石はたいへん貴重な物で、県の天然記念物に指定されています。

〔気象〕夏季は冷涼で、澄んだ空気と清らかな水に恵まれ、避暑地として最適で、北部の高原一帯は古くから観光地として人気を博しています。冬季は日本海側特有の気象状況となり、北西の季節風が厳しい寒気と豪雪をもたらし、毎年スキーヤーで賑わっています。

年間平均気温は8.8℃、平均降水量は1,253mmで、積雪は北部にいくにつれて多くなり、50~200mmと地域によって大きな差があります。

(参考:「戸隠村勢要覧1997」 ※一部の内容を執筆者が現在状況に合わせて加筆・修正しています)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

戸隠全景の上空写真。起伏の激しい土壌であることがわかります(※1)

私は農業を戸隠の栃原地区というところで行っており、鬼女紅葉伝説で有名な荒倉山の麓に位置します。ここは海底の火山活動によって隆起した地層と飯綱山の火山活動による堆積物の地層が主になって形成された場所だそうです。そのため、火山灰土とゴロゴロ岩がミックスされた土壌であり、粘土質です。「畑を耕すのは一苦労」と地元住民の方々は口を揃えておっしゃいますが、地層の歴史を知ると、遥か古代がしのばれ、かえって魅力的にも思えます。

確かにトラクター等の重機を入れる場合は大きな岩石類が多いため、機械が悪くなってしまうのは不便な点だと思います。しかし、岩石の組成分を調べると、二酸化ケイ素(SiO₂)やアルミニウム、鉄、カルシウム、酸素など、多様な元素によって構成されており、野菜栽培に何らかの相互影響が必ずあると考えられます。そう思うと一概に農作業がやりにくいからと言って岩石類を畑から全て取り除いてしまうのではなく、ある程度は良い部分も活かせる工夫ができればと思っています。

岩石が畑にある程度入っていれば太陽光を日中の間に吸収し、夜間に地温が下がるのを防ぐ効果があると言われています。

ちなみに戸隠地質化石博物館では戸隠の地質・自然・歴史を豊富な資料で知り、学ぶことができ、私も何度か足を運んでいます。地質関係以外にも植物のこと、半世紀以上も前の実験機器類の標本なども多数蔵されており、とても参考になります。今回のブログ記事も本博物館で教わった内容を踏まえてまとめ、写真もいくつか使用させて頂いています。

★戸隠地質化石博物館の公式ホームページはこちらから

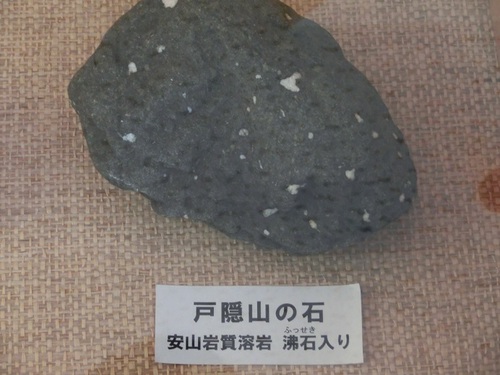

海底火山の噴火で出来た荒倉山の凝灰角礫岩(※1)

安山岩はケイ 酸分 (SiO2)を中程度(60%程 度)含むマグマによって構成されるそうです(※1)

これは私がお借りしている畑から出てきた岩石類です。取り除くのは大変ですが、種類・色・形状は多岐に渡り、観察し調べてみると農業作業にも生かせそうな知見に結びつくこともあります。自然農法は自然全体への観察とアプローチが大切だと感じます。

続いて面白いのが、この長野県全域の地質調査の一覧。自身の場所を全体との関連で把握できます。

(※1)

この一覧で見ると、やはり戸隠エリアは火山活動による影響が大きく、玄武岩~安山岩質の土壌のようです。玄武岩はケイ素成分が約45-52%ほどで、安山岩より10%程少ないくらいです。

火山系の岩石にはケイ素分が多いのですが、これにも少し触れたいと思います。海外やかつての日本の農業ではケイバン比率という指標に重きを置かれていたようですが、今はこの比率のことはほとんど耳にしません。これは簡単に言えば、土壌のケイ素とアルミニウムの含有比率のことで、当時ケイ素に注目が集まっていたことが伺えます。

ケイ素は私たちの身体に密接に関わっています。骨、関節、血管、皮膚、毛髪、歯、爪などに多く含まれる生命維持に不可欠な必須微量元素です。特に年齢が若い時には摂取する力が強く、身体の主要な部分を形成していく上で有効に働くと言われています。このために、子供や吸収力の高い健康な人は、柔軟性・弾力性があり、肌ツヤが良く、髪も黒々として美しく、硬い骨を持ちエネルギーに満ち溢れています。

他にも興味深いのはもみ殻・玄米にケイ素が多量に含まれているということです。

“籾殻中の無機成分の87-97wt%は非晶質の水和した形態のシリカ(SiO₂)と少量のアルミなどの元素から成り立っている。籾殻中のSiO₂水和物として籾殻の表皮細胞とクチクル層の間に蓄積されたものである。”(1992年7月 北海道工業開発試験所技術資料14,35-35より)

ケイ素はガラスの材料にもなり、非常に安定した結晶構造を持っているとされています。その安定構造ゆえに、半導体の製造で使用される元素であることは精密機器の世界ではよく知られています。

お米にもケイ素は含まれおり、籾殻は米粒を一つひとつガラスコーティングしているようなものだという意見もあります。特に含有量が高いのは玄米です。穀物類の中でも玄米はケイ素をはじめ、様々な有効成分が多量に含まれる優秀な食品と言われています。玄米を食べるようになってから、髪の毛にコシが出て、爪が強くなったという話しはよく聞きます。

ケイ素が多量に植物・野菜に含まれることで抗酸化作用が高まるとも専門家から指摘されています。ケイ素がよく吸収されたお米は味がよく、腐りにくいとプロの生産者でおっしゃる方もいます。

話がケイ素の方面に行きましたが、安山岩~玄武岩が土中に多いということ=野菜がケイ素を多量に吸収するという等式がすぐに成り立つ訳ではないと思いますが、もしケイ素分を野菜が通常よりも多く吸収するために必要な環境条件は何か?ということがわかれば、より高品質な野菜栽培ができるのではないかと思います。今後も迫っていきたいテーマです。

ちなみに山をドライブしていると自然界のパワーを感じるこんな景色をよく目にします。

植物は土が少ないモロに岩石層の場所でも生育していきます。それは自然界を観察してみれば明らかです。このメカニズムはどう解釈するばよいのでしょうか?岩石土壌でも生育するという点を深めていけば野菜の生育のヒントにもなる気がします。

さて、私の住む地区の近隣に「田頭」という地区があります。ここは縄文時代から人間が住み、営みがなされてきた地域として優れているのではないかと言われています。ご近所の方が「田頭は迫力ある岩窟もあるし、山菜類やきのこ類も豊富にとれるから、たぶん土壌が肥えているんだろうね」とおっしゃっていました。

確かにここは景観が広かれていて、稲作も盛ん、四方は山々に囲まれていて独特のムードと共にエネルギーの高さを感じます。私が戸隠移住後に訪れた場所の中でも、この田頭にある岩窟観音は迫力満点で、戸隠神社の中社・奥社に聳える巨大な杉と同サイズ、もしかするとそれ以上のものも静かに佇んでいます。近くで見ると圧巻の巨大杉です。

「農業用地を見極める際はその周辺の木々の生育を見ると良い」の教訓を常に意識するようにしているのですが、そういう面から言えば田頭はかなりエネルギーを蔵した土地であると思います。

田頭からは縄文土器も出土しているとのことです。

(※1)

「タガシラ」という名前にも惹かれました。日本の古い文献によれば、農業技法・方法を「タガラモリミチ」と言ったそうです。「タ」という言葉は独立分離の思念があり、「タ」が「田」の意になったのは、大地一般から、人間の意志により、独立的に分けられた部分があるのではないかと指摘されています。

たまたま音(オン)が似ているのか、それか縄文時代から何かの意味が込められていたのかはわかりませんが、その土地土地の名称を漢字だけでなく、音(オン)から迫ってみるとまた違った見方、見識も出てくると思います。

また、戸隠はホタテ貝が取れる山としては日本一標高の高い山と言われており、古代の海底火山の激しさを物語っています。その特殊な地形・地層から地質学界では有名らしいです。「大地の違いは作物の違い、大地の生い立ちを学ぶことはとても大切」と博物館でお聞きしました。

江戸時代中頃に活躍をした、本草学の火付け役とも言われる平賀源内らも戸隠の地層に注目し、貝類が出土する場所と書物に残した記録もあるそうです。

(※1)

近年注目する方が増えている日本をまたにかける構造線に囲まれています。中央構造線、糸魚川静岡構造線、柏崎千葉構造です。そしてフォッサマグナ地帯です。

この地帯に位置する代表的な山は、戸隠北部は新潟焼山、妙高山、近隣は黒姫山、飯綱山、南部は八ヶ岳、富士山、箱根山、天城山となります。

構造線、フォッサマグナはまた別の機会に焦点を当てて調べたいと思っています。まずは自身の最も基盤となる土壌の理解が大切と思い、ここ1週間ほどはそのリサーチに力を入れてきました。今後も様々な角度から戸隠を眺め、魅力をお伝えしていければと思っています。

※(※1)の表記が付いた写真は戸隠地質化石博物館で撮影させて頂いたものです。

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2016/10/04

オーチャードグラスというイネ科の多年草。耐寒性も強く優秀な緑肥と言われています。

前回の記事で微生物について書かせていただきましたが、自然農法を進めていく上で同じく大切なポイントと思われるのが「緑肥」です。今回の記事は緑肥についてWEBサイトや文献を通じてリサーチした内容をベースにまとめています。

肥料の変遷の歴史を調べると化学肥料は19世紀末~20世紀初頭の頃から生産されはじめ、昭和初期には有機肥料を上回る量になっていたそうです。今日の日本では農業で肥料というとほとんど場合、化学肥料が連想されますが、かつての日本では天然由来の肥料が農業でメインに使われていました。

それで思い返されるのは、私が小さい頃(今から25年くらい前)、祖父母が糞尿をくみ取って畑に肥しをやると言って数日に1回くらいのペースで持っていっていました。かつての農業の面影がうかがえる印象深い農作業の記憶です。他には捕れすぎた魚介類や食用としては不適切な海藻、そして緑肥が有機肥料としてかつての日本の農業で用いられていたとのことです。

主な緑肥は窒素固定能力を有するマメ科、イネ科、キク科が挙げられます。

【マメ科】ダイズ(食用・緑肥用として共に優れている)、ホワイトクローバー、レッドクローバー、クリムソンクローバー、レンゲソウ、ヘアリーベッチ、クロタラリア、セスバニア、ヤハズエンドウ etc

【イネ科】オーチャードグラス、イタリアンライグラス、エンバク、ライムギ、ナギナタガヤ、ソルガム、小麦、大麦 etc

【キク科】ヒマワリ、マリーゴールド etc

ホワイトクローバー(シロツメクサ)

マリーゴールド

ヤハズエンドウ(カラスノエンドウ)

ヘアリーベッチ(ナヨクサフジ)

「緑肥」と聞くと特別な植物のような印象を最初は持ちましたが、意外にもクローバーなど身近にある雑草のような存在が多く、今や帰化植物となっているものも少なくありません。例えばホワイトクローバーは外来種ですが日本中のいたるところで目にします。

海外からやってきた植物は繁殖力の強さ故に在来種の生態系を破壊してしまう恐れがあるとして、地域によっては駆除対象になっているものもありますが、緑肥としての優秀さから多くの圃場や牧場で使われるのが当たり前になっている種類もあります。それぞれの立場・環境で一長一短があると思いますが、いずれにしても緑肥の使用は地権者や周囲の方の理解を得ながら進めることも大切であると感じます。

緑肥の効果としては以下の4点が代表的です。

◎有機物が増加し、土壌中の微生物がよく繁殖する。

◎土の構造がよくなり、水はけや保水力も高まる。

◎土壌中の微生物間のバランスがとれ、病害虫の多発を防ぐ。

◎施設野菜(ビニールハウス、ガラス室など)土壌の塩類濃度を低下させる。

(※タキイ種苗公式サイトより)

緑肥使用時の大切なポイント「C/N比」

緑肥を使っていくにあたり「C/N比率」という指標があります。Cは炭素、Nは窒素であり、これらの成分が有機物などに含まれている含有比率のことです。例えばC/N比が15と言えば、ある有機物に炭素150g、窒素10gが含まれていることを示します。この値は有機物の微生物による分解の難易、肥料効果の表れやすさ、堆肥の熟成度合を判断する指標ともなります。

有機物に対する微生物の作用(分解、無機態窒素*1の放出など)は、C/N比の高低によって影響を受けるとされており、平均的な畑地土壌のC/N比は12前後と言われています。(*1.炭素を含まない窒素化合物のこと)

C/N比はおおむね20を境として、低い有機物(20以下)は分解が早く、しかも分解過程で無機態窒素を放出するので作物に対する肥料効果が早く現れます。一方、C/N比の高い(30以上)有機物は分解が遅く、分解過程で生成される無機態窒素が微生物の養分として取り込まれるため、肥料効果の発現が遅くなります。

[有機物のC/N比の比較]

細菌・放射菌 5

油かす 7

鶏糞 7

糸状菌 9

豚糞 11

牛糞 16

米ぬか 23

珈琲かす 23

針葉樹落葉 20~60

十分に生長した雑草 50

広葉樹落葉 50~120

剪定枝 70

光合成細菌 80

小麦わら 90

樹皮 100~1300

おがくず 134~1064

竹 280

(※wikipediaより)

次は緑肥のC/N比を見たいと思います。緑肥を成長させ、すき込んでいく際に大切な指標となります。

[緑肥のC/N比の比較]

ヘアリーベッチ 10~11

レッドクローバー 10~16

ダイズ 14~15

シロカラシ 12~26

ヒマワリ 13~40

エンバク 15~38

ナギナタガヤ 約20

ソルガム 34~41

トウモロコシ 20~35

稲ワラ 48~75

もみ殻 72~80

麦ワラ 約90

(※タキイ種苗公式サイトより)

先日来、私は来年花豆を中心に栽培を考えている畑に、もみ殻と米ぬかをまき始めています。もみ殻は分解にしくいことは以前から知っていましたが(今回のリサーチでより理解が深まりました)、作付は来春と時間的にも間隔があるため、有害になることはなさそうと判断・実行しました。

良質の微生物を育むためには、比較的すぐに分解される米ぬかと、時間がある程度かかるもみ殻をバランスよくまくことで様々な種類の微生物の働きが促進できるのではと思ってのことです。

自然界は一つの行為で働きかけると一つ進むという単純式的な進行ではなく、一つの動作が関連しながら相互・協調作用をしていくように感じるので、2、3の要素を同時に行う方が良さそうな場合が多い気がします。しかし、これは個人的な感覚的なものからの推測に過ぎませんし、自然への過干渉はご法度だと思います、、、。

そして今秋のうちに緑肥用のイタリアンライグラスとクリムソンクローバーの種を圃場にまいておくつもりです。あくまで理想ですが、イネ科とマメ科を混合して育てることで働く微生物・効果も若干異なり、それによって育てる農作物はそれぞれの良さを享受できるのではと予想されるからです。とはいえ、初めて行うのでどれほど上手くいくか、、、来春に期待です。出来る限り自然界の様子・変化を観測していきたいと思います。

この畑は長い間休耕地となっており、頑固な草やツタ類が生い茂っていました(写真は除草後です)。完全にゼロからの開墾という訳ではありませんが、一端人の手が離れて荒れてしまった畑を可能な限り自然農法的に再生できるよう働きかけ、野菜が生育・収穫できるサイクルを自ら全て体感していきたいと考えています。

私は農業は急がば回れの教訓を度々感じています。すでに出来上がった環境や先人の努力が結晶した畑で最初から行うのではなく、何とか自力で出来そうだけど好転させるには大変そうな場所で何度もトライ&エラーを重ねながら自分なりのやり方のパターンというか、「こうしたらきっと上手くいくだろうな」という直感的な感覚をつかみ、どんな状況にでもある程度対応していける力を養っていきたいと思っています。その流れが掴めれれば、次回はさらに効率的にできるでしょうし、そのプロセスを確信をもってのぞめると思います。

様々な過程で疑問を持ち、解決し、やっぱり違ったと振り返り、もう一度チャレンジする、こういうプロセスが農業の楽しみであるとも思います。今年のテスト栽培では上手くいかなかったものの方が多いくらいですが、それでも多くのことを畑から学ばせてもらいました。戸隠は10月に入り農閑期が近づいてきていますが、来年に向けてワクワク感・期待感が今から高まってきています。

ちなみに今回は緑肥とC/N比に焦点を当てましたが、日本の農業ではあまり語られることが少ないという、ケイバン比率(ケイ素とアルミニウムの含有比率)と今後の記事で取り上げたいテーマと思っています。

〈参考WEBサイト〉

タキイ種苗公式サイト(緑肥の効果について)

ホクレンの肥料(土づくりのQ&A)

wikipedia C/N比のページ

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ