2017/10/12

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2017/10/6にご掲載いただいたものの転載です)

こんにちは、戸隠地区の水谷です。戸隠で迎える秋もこれで2回目となります。紅葉と肌寒さが季節の移り変わりを教えてくれます。冒頭の写真は四季が豊かな日本ならではの農村の一枚、早朝6時前に撮影したものです。夏よりも光がグっと突き抜けてくるような感覚があります。

今回の記事は、秋の自然風景を写真でご紹介しながら、季節の移行に伴い感じている学習意欲の高まりに焦点を当てました。標高と身体のバイオリズムは深い関わりがありそうなのです。

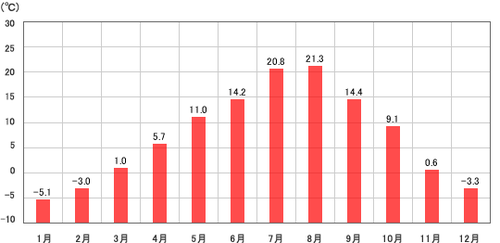

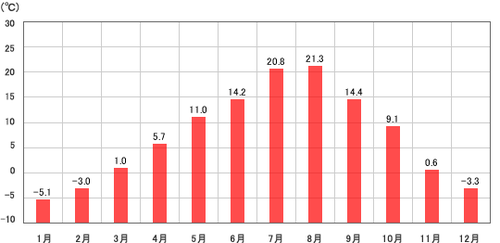

さて、まずは戸隠の年間平均気温の推移を見ていきたいと思います。下記の表をご覧ください。

(戸隠観光協会WEBサイトより)

観測地は標高約1,200mの戸隠神社中社エリアですが、標高差の大きな丘陵地帯である戸隠全域を地区ごとに見た場合は少々の差があるかと思います。標高は100mで0.6℃変化するとされていますので、私の住む標高約800m地点は+2.5℃くらいで考えれば良いでしょうか。いずれにしても全国の市町村の平均気温データと比較すると、かなり冷涼な場所だということがわかります。

1~3月は昼夜の平均気温でもマイナスです。夜は-15℃前後まで下がる日も珍しくなく、厳冬期の寒さは並ではありません。

9月下旬~10月にかけて戸隠ではたわわに実った稲の刈り取りが行われています

気温の低下と共に感じるようになるのは、学習意欲が高まってくるということです。今に始まったことではなく、ここ7、8年くらいこの感覚があります。最初の頃は不思議だったのですが、今では例年の変化としてすっかり馴染んできました。ですので、エネルギーが発散されている夏場のうちに突き詰めたいテーマを意識しておき、秋~冬にかけて深堀りしていくといった具合です。

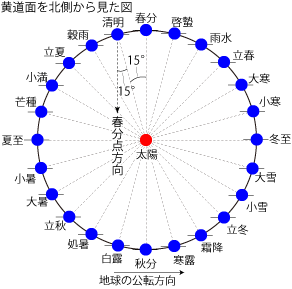

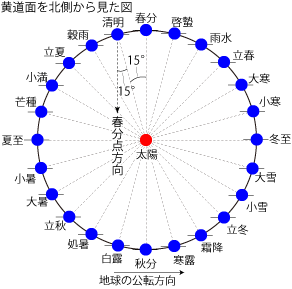

二十四節気でみると10月8日頃から17番目の寒露(かんろ)という時期に入ります。「露が冷気によって凍りそうになる頃」とされています。高原では確かにその通りの気候になってきています。

(国立天文台WEBサイトより)

二十四節気を俯瞰してみると、秋分を過ぎて寒露となり、冬至・小寒・大寒に向かって寒い季節に突入していく様が視覚的によくわかります。エネルギー的には春→夏の拡散の時期から、秋→冬は収縮の時期に向かっていくのでしょう。"内面へ"という感覚が強まるのだと思います。一般的に「読書の秋」と言われるのも納得です。四季の移ろいを観じた日本人らしい慣習なのかもしれません。

古木を宿主として苔ときのこが生えています。絶妙ですね

ミョウガの花。都会ではなかなかお目にかかれないのではないでしょうか

どうやら脳の活動と気温は関係があるようです。ネット検索をすると体験談を含め複数ヒットしてきます。5℃くらいが良いという見方から20℃前後という意見もありますが、私個人の体感だとかなり低温の方が頭が冴える気がします。

確かに5℃前後が適切な気がしますが、5℃以下でも良いかもしれません。逆に夏場の気温が高い時期は農作業のように身体を動かすには最適ですが(日差しが強い時間は避けます)、計画を練ったり、研究したりする頭脳活動にはあまり向いていなさそうです。

標高と気温と脳の活動の関係。低気温が頭脳活動に適しているとしたら、年間を通じて冷涼な高原は実は知的生産にふさわしい条件が整いやすい環境かもしれません。

そのヒントを得るために日本中の大昔に築かれた信仰の舞台の標高を考えたいと思います。かつての時代、神社・仏閣が建造される際、その場所に縁が深い神官・高僧が必ずいたはずですが、彼らは今風に言えば超がつくほどの知的エリート達、厳しい肉体的な修業だけでなく、あるゆる学問に精通していたことは多くの史実が物語っています。

テクノロジーが無かったから情報は少なかったのでは?と現代人の感覚では捉えがちですが、実際は全く違ったようです。一つひとつの学問分野にしても、事業・仕事にしても、建造物にしても、書にしても、その水準は驚くべきほど高度です。ただ綺麗とか上手とかいうのではなく、対象への密度の濃さが桁違いだと感じます。

それらを生み出していった環境条件は何か?

標高と温度という側面から考えていくと見えてくるものがあります。

例えば、まずは栃木県の日光東照宮、標高は約630m。

(徳川家康を神格化した東照大権現が祀られている)

山梨県南都留郡の浅間神社は標高約850m。

(主神は木花咲耶姫)

※1

長野県諏訪市の諏訪大社は標高約800m。

(主神は建御名方神、八坂刀売神)

※1

岐阜県高山市の水無神社は標高約745m。

(主神は水無大神)

※1

和歌山県北部の弘法大師が開基の高野山・金剛峯寺は標高約800m。

滋賀県の最澄が開基の延暦寺は標高約850m。

山形県の出羽三山のひとつ湯殿山に鎮座する湯殿山神社は標高約1,100m。

(祭神は大山祇神、大己貴命、少彦名命)

※1

埼玉県秩父市の三峯神社は標高約1,100m。

(主神は伊弉諾尊 、伊弉册尊)

※1

戸隠神社の奥社参道は標高約1,250m。

その先に鎮座する奥社と九頭龍社は標高約1,350mです。

(奥社の主神は天手力男命)

戸隠山の南麓にある鏡池。観光名所でもあります。標高約1200m。

ただ、標高が低い場所にも規模の大小を問わず、信仰の事跡は数多く存在しているため、一概に標高との因果関係を決めつけてしまう訳にはいきません。しかし、標高が高い位置にあるものは古来から霊場・修験道が栄えた歴史が数多く残っているというのも興味深いです。戸隠はまさにかつてはそういう場所だったとされています。

秋は自然界の変化に富み、圃場では実るものも多く収穫作業に忙しいですが、思考に向いた季節への移行を意識しつつ次の動きの見通しを立てていきたいと思います。

野生のあけび

雑穀・ミニソルゴー

ふくらみが大きく大粒の期待が高まる花豆の莢

乾燥させた白花豆と紫花豆

圃場を横切るヤマカガシ。農作物は食べないでね

※1はwikipediaより

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

こんにちは、戸隠地区の水谷です。戸隠で迎える秋もこれで2回目となります。紅葉と肌寒さが季節の移り変わりを教えてくれます。冒頭の写真は四季が豊かな日本ならではの農村の一枚、早朝6時前に撮影したものです。夏よりも光がグっと突き抜けてくるような感覚があります。

今回の記事は、秋の自然風景を写真でご紹介しながら、季節の移行に伴い感じている学習意欲の高まりに焦点を当てました。標高と身体のバイオリズムは深い関わりがありそうなのです。

さて、まずは戸隠の年間平均気温の推移を見ていきたいと思います。下記の表をご覧ください。

(戸隠観光協会WEBサイトより)

観測地は標高約1,200mの戸隠神社中社エリアですが、標高差の大きな丘陵地帯である戸隠全域を地区ごとに見た場合は少々の差があるかと思います。標高は100mで0.6℃変化するとされていますので、私の住む標高約800m地点は+2.5℃くらいで考えれば良いでしょうか。いずれにしても全国の市町村の平均気温データと比較すると、かなり冷涼な場所だということがわかります。

1~3月は昼夜の平均気温でもマイナスです。夜は-15℃前後まで下がる日も珍しくなく、厳冬期の寒さは並ではありません。

9月下旬~10月にかけて戸隠ではたわわに実った稲の刈り取りが行われています

気温の低下と共に感じるようになるのは、学習意欲が高まってくるということです。今に始まったことではなく、ここ7、8年くらいこの感覚があります。最初の頃は不思議だったのですが、今では例年の変化としてすっかり馴染んできました。ですので、エネルギーが発散されている夏場のうちに突き詰めたいテーマを意識しておき、秋~冬にかけて深堀りしていくといった具合です。

二十四節気でみると10月8日頃から17番目の寒露(かんろ)という時期に入ります。「露が冷気によって凍りそうになる頃」とされています。高原では確かにその通りの気候になってきています。

(国立天文台WEBサイトより)

二十四節気を俯瞰してみると、秋分を過ぎて寒露となり、冬至・小寒・大寒に向かって寒い季節に突入していく様が視覚的によくわかります。エネルギー的には春→夏の拡散の時期から、秋→冬は収縮の時期に向かっていくのでしょう。"内面へ"という感覚が強まるのだと思います。一般的に「読書の秋」と言われるのも納得です。四季の移ろいを観じた日本人らしい慣習なのかもしれません。

古木を宿主として苔ときのこが生えています。絶妙ですね

ミョウガの花。都会ではなかなかお目にかかれないのではないでしょうか

どうやら脳の活動と気温は関係があるようです。ネット検索をすると体験談を含め複数ヒットしてきます。5℃くらいが良いという見方から20℃前後という意見もありますが、私個人の体感だとかなり低温の方が頭が冴える気がします。

確かに5℃前後が適切な気がしますが、5℃以下でも良いかもしれません。逆に夏場の気温が高い時期は農作業のように身体を動かすには最適ですが(日差しが強い時間は避けます)、計画を練ったり、研究したりする頭脳活動にはあまり向いていなさそうです。

標高と気温と脳の活動の関係。低気温が頭脳活動に適しているとしたら、年間を通じて冷涼な高原は実は知的生産にふさわしい条件が整いやすい環境かもしれません。

そのヒントを得るために日本中の大昔に築かれた信仰の舞台の標高を考えたいと思います。かつての時代、神社・仏閣が建造される際、その場所に縁が深い神官・高僧が必ずいたはずですが、彼らは今風に言えば超がつくほどの知的エリート達、厳しい肉体的な修業だけでなく、あるゆる学問に精通していたことは多くの史実が物語っています。

テクノロジーが無かったから情報は少なかったのでは?と現代人の感覚では捉えがちですが、実際は全く違ったようです。一つひとつの学問分野にしても、事業・仕事にしても、建造物にしても、書にしても、その水準は驚くべきほど高度です。ただ綺麗とか上手とかいうのではなく、対象への密度の濃さが桁違いだと感じます。

それらを生み出していった環境条件は何か?

標高と温度という側面から考えていくと見えてくるものがあります。

例えば、まずは栃木県の日光東照宮、標高は約630m。

(徳川家康を神格化した東照大権現が祀られている)

山梨県南都留郡の浅間神社は標高約850m。

(主神は木花咲耶姫)

※1

長野県諏訪市の諏訪大社は標高約800m。

(主神は建御名方神、八坂刀売神)

※1

岐阜県高山市の水無神社は標高約745m。

(主神は水無大神)

※1

和歌山県北部の弘法大師が開基の高野山・金剛峯寺は標高約800m。

滋賀県の最澄が開基の延暦寺は標高約850m。

山形県の出羽三山のひとつ湯殿山に鎮座する湯殿山神社は標高約1,100m。

(祭神は大山祇神、大己貴命、少彦名命)

※1

埼玉県秩父市の三峯神社は標高約1,100m。

(主神は伊弉諾尊 、伊弉册尊)

※1

戸隠神社の奥社参道は標高約1,250m。

その先に鎮座する奥社と九頭龍社は標高約1,350mです。

(奥社の主神は天手力男命)

戸隠山の南麓にある鏡池。観光名所でもあります。標高約1200m。

ただ、標高が低い場所にも規模の大小を問わず、信仰の事跡は数多く存在しているため、一概に標高との因果関係を決めつけてしまう訳にはいきません。しかし、標高が高い位置にあるものは古来から霊場・修験道が栄えた歴史が数多く残っているというのも興味深いです。戸隠はまさにかつてはそういう場所だったとされています。

秋は自然界の変化に富み、圃場では実るものも多く収穫作業に忙しいですが、思考に向いた季節への移行を意識しつつ次の動きの見通しを立てていきたいと思います。

野生のあけび

雑穀・ミニソルゴー

ふくらみが大きく大粒の期待が高まる花豆の莢

乾燥させた白花豆と紫花豆

圃場を横切るヤマカガシ。農作物は食べないでね

※1はwikipediaより

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2017/10/01

今日から10月に入りました。戸隠では秋の足音がもう聞こえてきています。木の葉の紅葉も少しずつ始まっています。農作業をしていて気づくのは、秋の山は意外なほど賑やかということです。カサカサ、ボトボト、ザーザー、文字にすると平面的で単純な表現になってしまいますが、山奥で聞こえる音は実に豊かです。それは、風と共に葉が一斉に落ちる時、木の実やいが栗が落ちてくる時、風が吹き抜けていく時など、様々です。

小川のせせらぎは誰にとっても心地よい音だと思います。家の戸をあければ聞こえてくる山からの伏流水の音に和み穏やかになります。

マルハナバチが一生懸命働く姿には心打たれるものがあります。羽音を怖がる人もいますが、農作業中に刺されたことも威嚇されたことも一度もなく、心地よささえ感じます。

秋の夜の虫たちの合唱。これも田舎の自然音の代名詞かと思います。都会ではなかなか味わえない贅沢な音空間がひろがります。

先日、高原花豆のことで東京に出張に行きました。約半年ぶりの都会です。そこで真っ先に意識されたのが、「音」のことです。山奥での生活とあまりにも異なる音の環境。頭ではわかっていることとは言え、身体がすぐには順応してきません。環境から聞こえてくる音だけではなく、人との会話・コミュニケーションのリズムも異なることがはっきりと感じられます。生活環境の違いによって生態感覚も大きく変わることを都会に出て来た時に体感できるのは新鮮です。

交通手段を今回は高速バスにしたため、帰路への出発前に新宿を少し散策しました。“女性が輝き続けることができる経験と価値を提供する”ことというコンセプトで生まれた「NEWoMan」という商業施設。「音」と「香り」への配慮が随所に感じられました。小川のせせらぎや動物の鳴き声などの自然音が流されていて、リラックスできるアロマの香りが漂っていました。その日、雑踏を歩き、電車や車などの機械的人工音に疲れ始めていたので、より敏感に感覚されたのかもしれません。ビルの中の心地よい空間作りは際立っていました。

驚いたのはスピーカーから聞こえてくる自然音の中にインドネシアの民族音楽の代表格であるガムランやジェゴクの音が聞こえてきたことです。「あれ?」と思い注意深く耳を傾けていると、自然音のバックに大橋力氏率いる芸能山城組のサウンドが流れていました。楽曲がミキシングされて流されているようでしたが、「輪廻交響楽」というアルバムの中の「転生」という曲だとはっきりわかりました。私の大好きなアルバムの一つで、今もよく聞いています。

ジェゴク、ガムラン、声明、ヴォイス、自然音等で構成される緻密かつ唯一無二のサウンドは海外でも高い評価を得ているそうです。芸能山城組と言えば、近未来のSFアニメ「AKIRA」の映画音楽を担当したことでも広く知られていて、多くの人がそのインパクトの強いサウンドが印象に残ったことと思います。

多層構造のリズムと複数のハーモニックサウンド(倍音)が登場する楽曲は、まるでランダムな音が交雑しながらも巨大な循環システムの中で統一されている自然界の音のように心地よく内面に響き、訴えかけるものがあります。

大橋力氏は壮大な音の世界を“音の環境学”として「音と文明」という書籍にして2003年に出版しています。西洋音楽と東洋の伝統音楽(尺八、琵琶)、ガムランとピアノの楽器同士、あるいは、せせらぎ、祝祭空間、屋敷林、村里、都会の町の音等の音のスペクトル比較分析など興味深く、遺伝子に約束された音とは何か?というテーマのもと、緻密に探求された内容となっています。

(岩波書店出版)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“物質の世界に必須栄養、例えばビタミンが在るように、情報の世界にも、生きるために欠くことのできない〈必須音〉が存在する。”

“私たちが新しい手段で地球各地から収集した美しい快い自然音の中には、人間に音として聴こえる周波数上限を何倍も上廻る超高周波成分をもつものが珍しくない。しかも、私たち自身の実験から、そうした非知覚成分を含む音によって脳幹、視床、視床下部を含む脳基幹部の活性が歴然と上昇することが発見された。脳基幹部は私たちの心と躰を制御する中枢である。知覚を超える高周波成分に富んだ音がもたらすこの部位を活性化する効果は、物質レベルでみるビタミンや微量元素さながらであり、まさに〈必須音〉と呼ぶにふさわしい。”

“反対に、文明化に伴う音環境質の変異によってこの活性化因子が欠乏すると、脳基幹部の活動は低下をまぬがれない。それは、あたかも必須栄養素の欠乏のように、私たちの心身に重大な障害を導く恐れがある。実際、これについては生活習慣病、心身症、精神と行動の障害、そして発達障害など、現代社会を脅かす文明の病理との関連が濃厚に疑われるのである。”

“環境から私たちに到来するメッセージの中には、ある種の栄養素や毒物がそうであるように、感覚では捉えられないのに生命に決定的な作用を及ぼすものがある。”

“無音状態とは、人類またはその祖先の大型類人猿が熱帯雨林に代表される森林性の環境の中で進化したとすると、その過程を通じて、例外としてもほとんど遭遇することのない生物学的にはきわめて特異な音環境といわなければならない。それは、人類の遺伝子を育んだ「本来の音環境」ともっとも隔たりのある音環境の一典型といえよう。従って、無音状態は人類にとって異常な負の刺激としてきわめて強く作用する可能性が高い。”

“人類の遺伝子を育んだ本来の環境と推定される熱帯雨林では、環境音がきわめて豊かである。”

(大橋力『音と文明―音の環境学ことはじめ―』より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

農作業をしていると体力の向上と健康の維持は常に感じるところですが、実は山奥の豊かな「音」の環境の中に浸りながら作業を進めていることも大切なポイントになっているはずです。田舎に住むこと、農業に携わることを「音」という側面から迫ってみるとき、新しい魅力を発見・認識できるかもしれません。今は季節の移行期、紅葉と共に環境から放出される「音」の変化も意識したいと思います。

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ