2018/01/15

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2018/1/10にご掲載いただいたものの転載です)

新しい年が明けて早10日、昨年は戸隠の地元の方々をはじめ、農業を応援して下さった方々、サポートの方々、本当に多くの方のご支援のもと、活動を進めることができました。誠にありがとうございます。本年も精一杯取り組んで参ります。

さて、今年の農業はブラッシュアップの1年と考え、特に微生物の世界の探求を目指します。冬の農閑期は次年度に向けて英気を養い、振り返り、計画を立てる大切な時間です。圃場で取り組みたい具体的なアイデアも練っていきます。

長野北信の有機農家の大先輩と南信で取り組む同世代の尊敬する友人から推薦してもらった書籍「土と内臓―微生物がつくる世界」。半分ほど読んだところですが、もの凄く面白く、止まりません。

デイビッド・モンゴメリー+アン・ビクレー著 片岡夏実訳 築地書館

微生物というと馴染みが薄いという人も多いことかと思いますが、私達がメインで取り組む高原花豆は成長に不可欠な元素である窒素を微生物が大気中から供給してくれるお蔭で生育が促されます(根粒菌の窒素固定)。昨年、厳密な検査・分析までは出来ないにしても、視覚で確認できるほどの菌叢が無数に誕生していました。

中央上部が花豆の茎。周囲の地表面のつぶつぶが微生物(根粒菌)の菌叢です。

掘り返した根にも根粒菌の菌叢が沢山ついています。花豆はマメ科です。

同じようにトマト、ピーマン、ナス等の果菜類、ダイコン、ニンジン、ゴボウ等の根菜類、チンゲン菜、ホウレン草等の葉野菜も全て微生物が成長促進に一躍を担っています。

トマトの根にも根粒菌の菌叢が見られました。

同じくナス科のピーマンにも菌叢が見られました。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

微生物は地球上でもっとも数が多く、もっとも広く分布し、もっとも繁栄している生物だ。骨が化石記録として残っている生物種の99%は、時の試練に耐えられず絶滅している。ところが微生物は、生命が誕生したときから、36億年以上生き残っている。その短い寿命を考えれば、ざっと計算して800兆世代を経ている。

地球上には10の30乗個の微生物がいると推定される。100穣個だ。1のあとにゼロが30個ー1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000ーつく。1個1個の微生物じゃ小さすぎて見えないが、全部1つながりにすると1億光年の長さになる。夜空に見えるもっとも遠くの星までの距離を超えている。地球上の微生物は、既知の宇宙にある星の数より100万倍以上多い。一握りのよく肥えた土の中には、アフリカ、中国、インドに住む人間の合計より多くの細菌がいる。そして全体で、微生物は地球上に棲む生物の重さの半分を占めると推定される。

重要なのは、微生物が生命維持に必要なアミノ酸を作るのに欠かせない大気中の窒素を捕えていることだ。それが土壌を肥沃に保つ自然のメカニズム、地球の窒素循環を動かしているのだ。岩石に含まれる窒素の濃度には、花崗岩のようにほんのわずかなものからある種の堆積岩のように生物が利用できるレベルまで大きな幅がある。地質年代を通じて、有機物中のほとんどすべての窒素ー単純なタンパク質から、われわれすべてを支配する分子DNAまでーは微生物を介して生物圏に入った。

人間は岩を食べることができないが、私たちの身体は岩に由来する栄養素でできている。岩を分解して成分を抽出し、生物的循環に乗せる上で、微生物は重要な役割を果たす。また、動物は、昆虫のほとんどすべてを含め、きわめて安定して分解しにくい分子であるセルロースでできた植物質を、実は消化できない。セルロースはこの世界で一番手に入りやすい食物源(そしてエネルギー源)だが、それを分解するという困難な作業を、動物は腸内に棲む微生物に代わりにやってもらっているのだ。(本書より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

本書で強調されているのは、微生物の働きと共に土壌肥沃度についてです。「土にどれほど生命を育む力があるのか」ということです。肥沃度に富んだ土は病害虫の発生がほとんどなく、肥料も有機物を定期的に加えることで、良質な野菜収穫ができると指摘します。

これは私のような駆け出しの有機農法に取り組む人間でも、ずっと圃場で観察を続けていると体感的にわかってくる感覚でもあります。

「生命力に溢れた土とは何か?」

圃場でいつも考えているテーマです。

「生命力に溢れた土≒土壌肥沃度⇔微生物が積極活動できる環境」

微細領域まで定量的に分析をしようと思うと非常に難しく時間もお金もかかりますが、シンプルに考えれば案外回答を素直に導けそうな気がします。

微生物の世界を私達人間が生きている生活環境と相似的に考えれば良いのではないかと念頭に置いています。

「人はどうしたら生き生き溌剌と健康に過ごせるか?」

まずは食べ物であるに違いありません。それに住環境、温度、湿度、服装、飲み水、空気、運動、人間関係、家族、仕事、よく笑う、よく眠る、精神面etc,,,まだまだ沢山の要素がありますが、それらを振り返ることにヒントが沢山ある気がします。

人間にとってこの感触が良いな、心地良いなと思うことを、出来る限り微生物ならどうかと想像をして取り組んでみる、そういうアプローチも面白いのではと思います。

すると、

・有機堆肥作りのための最適な天然資材は何か?

・嫌気性か、好気性か、どちらで発酵を進めればよいか?

・有機肥料、液肥などの散布のタイミングは?

・種子の播種時期、苗の定植時期、生育中は何をすれば良いか?

・土は今何を欲しがっているのか?

といった現場感覚が自然と磨かれていっている気がして、こういう感触は感動的でもあります。

自然界が相手の農業はサイエンスに頼りすぎると、あれもこれもあまりにも複雑に見えすぎて、すぐにアクションが出来なくなってしまいますが、感覚・直観に従うスタンスを忘れなければ打ち手がワクワク感と共にドンドン湧いてきます。

逆に感覚頼りすぎると再現性に乏しく、相手に順序立てて説明できないのでやはりサイエンス、エビデンスの面から定量的なアプローチも大切かと感じます。

微生物は健全な土壌の圃場1反(約1,000㎡)に約700㎏も存在するそうです。彼らは四六時中活動を続け、常に土を豊かにしてくれるように活動しています。まさに小宇宙が足元に存在している感覚です。

残念ながら農薬やケミカル物質を土に使用することで有効な微生物は激減してしまいます。ということから、栄養供給を即物的に化成肥料に頼ることになります。

自然界のリズムの理解が進むほど、出来る限り、もともと自然界が持っている性質を活かせる方法で農業に取り組みたいという気持ちが高まります。ここがモチベーションの源泉でもあります。

上記の写真は今年度新しく取り組む圃場の写真です。雪に覆われていますが、日照時間が長く、戸隠連峰も見える風光明媚な場所です。

春になり作付けまでの間に構想が膨らみます。安心安全で栄養価豊富な野菜作りのために今年はどんなことにチャレンジしていけるか、そんなことを考えながら年末年始を過ごしました。

本年もどうぞよろしくお願いいします。

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

新しい年が明けて早10日、昨年は戸隠の地元の方々をはじめ、農業を応援して下さった方々、サポートの方々、本当に多くの方のご支援のもと、活動を進めることができました。誠にありがとうございます。本年も精一杯取り組んで参ります。

さて、今年の農業はブラッシュアップの1年と考え、特に微生物の世界の探求を目指します。冬の農閑期は次年度に向けて英気を養い、振り返り、計画を立てる大切な時間です。圃場で取り組みたい具体的なアイデアも練っていきます。

長野北信の有機農家の大先輩と南信で取り組む同世代の尊敬する友人から推薦してもらった書籍「土と内臓―微生物がつくる世界」。半分ほど読んだところですが、もの凄く面白く、止まりません。

デイビッド・モンゴメリー+アン・ビクレー著 片岡夏実訳 築地書館

微生物というと馴染みが薄いという人も多いことかと思いますが、私達がメインで取り組む高原花豆は成長に不可欠な元素である窒素を微生物が大気中から供給してくれるお蔭で生育が促されます(根粒菌の窒素固定)。昨年、厳密な検査・分析までは出来ないにしても、視覚で確認できるほどの菌叢が無数に誕生していました。

中央上部が花豆の茎。周囲の地表面のつぶつぶが微生物(根粒菌)の菌叢です。

掘り返した根にも根粒菌の菌叢が沢山ついています。花豆はマメ科です。

同じようにトマト、ピーマン、ナス等の果菜類、ダイコン、ニンジン、ゴボウ等の根菜類、チンゲン菜、ホウレン草等の葉野菜も全て微生物が成長促進に一躍を担っています。

トマトの根にも根粒菌の菌叢が見られました。

同じくナス科のピーマンにも菌叢が見られました。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

微生物は地球上でもっとも数が多く、もっとも広く分布し、もっとも繁栄している生物だ。骨が化石記録として残っている生物種の99%は、時の試練に耐えられず絶滅している。ところが微生物は、生命が誕生したときから、36億年以上生き残っている。その短い寿命を考えれば、ざっと計算して800兆世代を経ている。

地球上には10の30乗個の微生物がいると推定される。100穣個だ。1のあとにゼロが30個ー1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000ーつく。1個1個の微生物じゃ小さすぎて見えないが、全部1つながりにすると1億光年の長さになる。夜空に見えるもっとも遠くの星までの距離を超えている。地球上の微生物は、既知の宇宙にある星の数より100万倍以上多い。一握りのよく肥えた土の中には、アフリカ、中国、インドに住む人間の合計より多くの細菌がいる。そして全体で、微生物は地球上に棲む生物の重さの半分を占めると推定される。

重要なのは、微生物が生命維持に必要なアミノ酸を作るのに欠かせない大気中の窒素を捕えていることだ。それが土壌を肥沃に保つ自然のメカニズム、地球の窒素循環を動かしているのだ。岩石に含まれる窒素の濃度には、花崗岩のようにほんのわずかなものからある種の堆積岩のように生物が利用できるレベルまで大きな幅がある。地質年代を通じて、有機物中のほとんどすべての窒素ー単純なタンパク質から、われわれすべてを支配する分子DNAまでーは微生物を介して生物圏に入った。

人間は岩を食べることができないが、私たちの身体は岩に由来する栄養素でできている。岩を分解して成分を抽出し、生物的循環に乗せる上で、微生物は重要な役割を果たす。また、動物は、昆虫のほとんどすべてを含め、きわめて安定して分解しにくい分子であるセルロースでできた植物質を、実は消化できない。セルロースはこの世界で一番手に入りやすい食物源(そしてエネルギー源)だが、それを分解するという困難な作業を、動物は腸内に棲む微生物に代わりにやってもらっているのだ。(本書より)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

本書で強調されているのは、微生物の働きと共に土壌肥沃度についてです。「土にどれほど生命を育む力があるのか」ということです。肥沃度に富んだ土は病害虫の発生がほとんどなく、肥料も有機物を定期的に加えることで、良質な野菜収穫ができると指摘します。

これは私のような駆け出しの有機農法に取り組む人間でも、ずっと圃場で観察を続けていると体感的にわかってくる感覚でもあります。

「生命力に溢れた土とは何か?」

圃場でいつも考えているテーマです。

「生命力に溢れた土≒土壌肥沃度⇔微生物が積極活動できる環境」

微細領域まで定量的に分析をしようと思うと非常に難しく時間もお金もかかりますが、シンプルに考えれば案外回答を素直に導けそうな気がします。

微生物の世界を私達人間が生きている生活環境と相似的に考えれば良いのではないかと念頭に置いています。

「人はどうしたら生き生き溌剌と健康に過ごせるか?」

まずは食べ物であるに違いありません。それに住環境、温度、湿度、服装、飲み水、空気、運動、人間関係、家族、仕事、よく笑う、よく眠る、精神面etc,,,まだまだ沢山の要素がありますが、それらを振り返ることにヒントが沢山ある気がします。

人間にとってこの感触が良いな、心地良いなと思うことを、出来る限り微生物ならどうかと想像をして取り組んでみる、そういうアプローチも面白いのではと思います。

すると、

・有機堆肥作りのための最適な天然資材は何か?

・嫌気性か、好気性か、どちらで発酵を進めればよいか?

・有機肥料、液肥などの散布のタイミングは?

・種子の播種時期、苗の定植時期、生育中は何をすれば良いか?

・土は今何を欲しがっているのか?

といった現場感覚が自然と磨かれていっている気がして、こういう感触は感動的でもあります。

自然界が相手の農業はサイエンスに頼りすぎると、あれもこれもあまりにも複雑に見えすぎて、すぐにアクションが出来なくなってしまいますが、感覚・直観に従うスタンスを忘れなければ打ち手がワクワク感と共にドンドン湧いてきます。

逆に感覚頼りすぎると再現性に乏しく、相手に順序立てて説明できないのでやはりサイエンス、エビデンスの面から定量的なアプローチも大切かと感じます。

微生物は健全な土壌の圃場1反(約1,000㎡)に約700㎏も存在するそうです。彼らは四六時中活動を続け、常に土を豊かにしてくれるように活動しています。まさに小宇宙が足元に存在している感覚です。

残念ながら農薬やケミカル物質を土に使用することで有効な微生物は激減してしまいます。ということから、栄養供給を即物的に化成肥料に頼ることになります。

自然界のリズムの理解が進むほど、出来る限り、もともと自然界が持っている性質を活かせる方法で農業に取り組みたいという気持ちが高まります。ここがモチベーションの源泉でもあります。

上記の写真は今年度新しく取り組む圃場の写真です。雪に覆われていますが、日照時間が長く、戸隠連峰も見える風光明媚な場所です。

春になり作付けまでの間に構想が膨らみます。安心安全で栄養価豊富な野菜作りのために今年はどんなことにチャレンジしていけるか、そんなことを考えながら年末年始を過ごしました。

本年もどうぞよろしくお願いいします。

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2017/12/12

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2017/12/7にご掲載いただいたものの転載です)

戸隠地区の水谷です。師走に入って早1週間。みるみる自然の景色は移り変わっていきます。本格的な冬に移行しています。一晩で一面雪化粧に覆われる日が既に数回、夜中は氷点下になることが普通になってきました。昼夜間の寒暖の差の大きさを特に感じるこの頃です。

今年のまとめとして、1年間を振り返り戸隠の自然が与えてくれた学びを農業を中心に書いていきたいと思います。

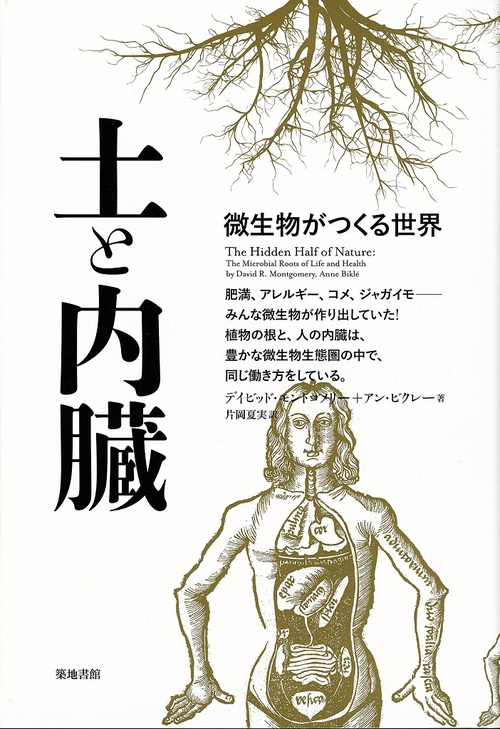

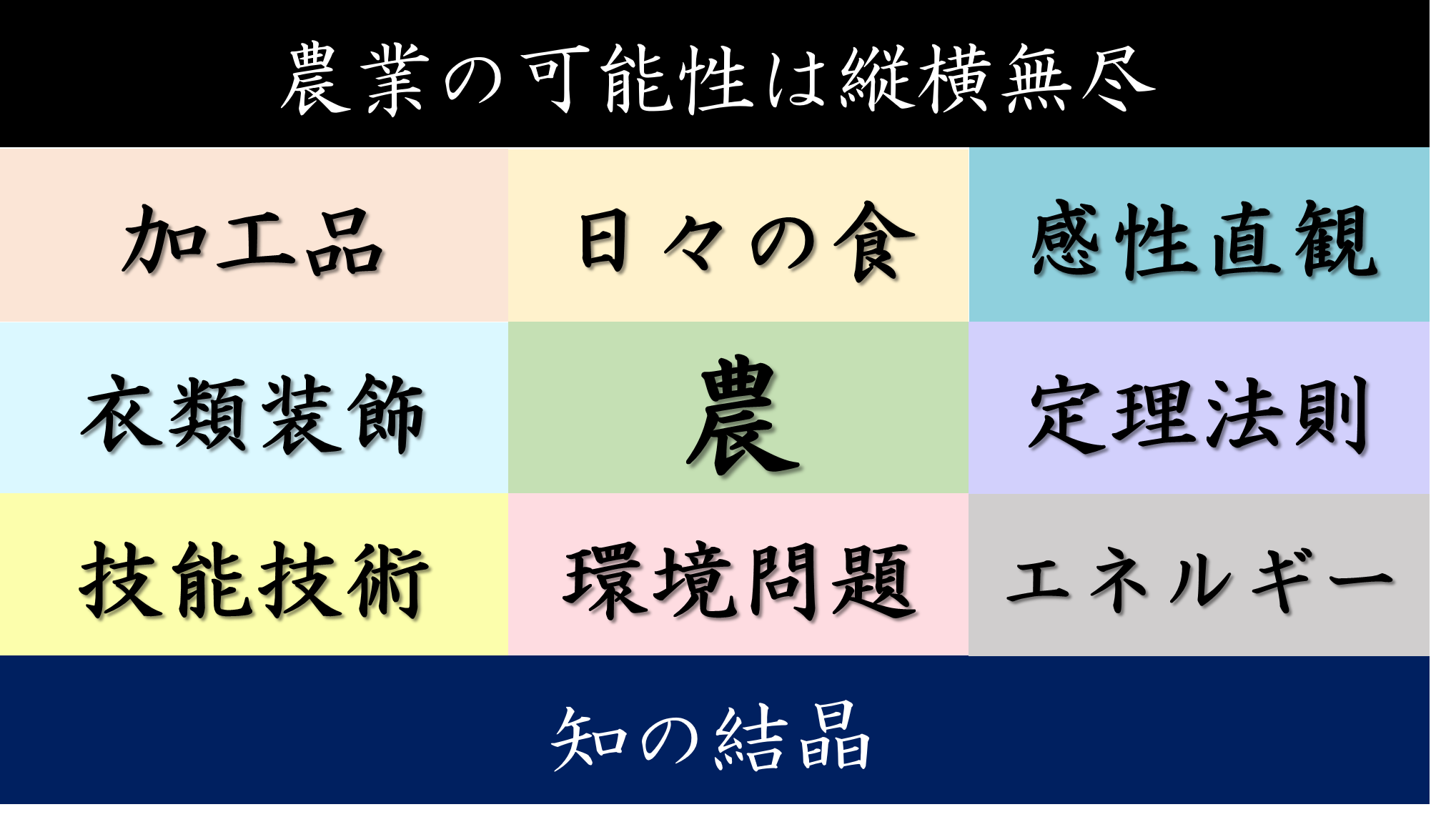

この図は戸隠公民館さん、戸隠中学校さんで講演をさせて頂いた時、最後に使用したスライドです。農を中心を展開されていく分野を表現しました。もちろんこれだけではありませんが、私が農業に携わる中で特に感じたものです。

農業は実際大変なことが多いです。始めばかりだとなおさらで、これで生活が成り立っていくのか?と自問する回数は数え切れません。誰もが通る結構キツイ期間でもあります。でも、それ以上に縦横無尽な可能性に満ちていると感じていて、それが推進力になっています。何と言っても現場で作業している時間はもの凄く面白い。そして、農業を通じて自然と直に関わることで得る学びはプライスレスです。

「日々の食」と「技能技術」「感性直観」の項目を中心に見ていきたいと思います。

1.日々の食

「農」と「食」の関係は密接です。「私達の身体は食べたもので出来ている(You are what you eat)」という有名なフレーズがあります。本当にその通りだと思います。野菜を育てていると食の安全性への関心も自然と高まります。

栄養価が高く安心安全なものを育てて食したい、健康で元気に過ごしたい、そういう気持ちが強くなってきます。その気持ちに共感いただけるお客様に直にお届けできたらどんなに嬉しいことか。

"You are what you eat"を表現したGiuseppe Arcimboldoの絵(wikipedia)

有難いことに今年多くの方々に支えられ、それが叶いました。有機栽培で取り組んだ高原花豆と野菜を届けさせて頂きました。美味しい!といってくださった言葉は本当に嬉しく、来年への大きな励みとなります。

戸隠高原で育んだ有機栽培の高原花豆

有機野菜とエディブルフラワー(食用花)

自分たちの手で作ったお米の美味しさを今年はじめて体験できました

そして、栄養価が高く安心安心な野菜を作るためにはどうすれば良いか?

と突っ込んで考えていくと、生命力に溢れた土作りがキーポイントになってきます。

では、土作りをどのようにすれば良いか?

を考えると、「水」「光」「有機物」「微生物」「土壌構成物質群」「酸素供給量」「電位」「イオン化傾向」etc、一気にサイエンスの方面が近づいてきます。農業は本当にサイエンスと結びつきが強い分野だと実感します。why?を考え続けていくことで可能性の世界がどんどん開かれていきます。ここが面白くて仕方がありません。私にとって推進力の源泉となっています。

2.技能技術・感性直観

特に印象を残っているエピソードをご紹介させていただきます。私が最初に耕作放棄地の再生を試みた時、その隣りの圃場では専業農家でその道60年以上の80歳をこえる老夫婦がいらっしゃいました。老夫婦と言ったら失敬な!と叱られてしまいそうなくらいお元気なお二人です。気力抜群で日々取り組んでいらっしゃいます。このお年でこんなペースだったら、若い時は一体どうだったんだろうとタイムスリップして確認したいくらいのパワーと魅力に満ちていらっしゃいます。

「水谷さん、この辺りの圃場はおらたちが戦後、そうだな60年以上前に開拓をしたところなんだ。昔は全部森だった。水谷さんが今再生しようとしているところも森だったんだ。ここを仲間たちと日々開墾していった。こんな胴の大きな木なんて、伐採するのに大勢の大人で取り組んだって1週間以上かかった。そんなことを繰り返して出来た圃場なんだよ」

私はこれを聞いた時に衝撃と身震いをしました。昔教科書で北海道を開拓した人々の話しを思い出しましたが、戸隠で同じ体験をされた方から直にお聞きすると、その生々しいエピソードには驚嘆しました。と同時に、圧倒的な体験量の差に愕然としました。「昔の人たちは凄かった」と漠然とよく語られますが、凄すぎで言葉になりませんでした。こんな広大な場所を人間の手だけで開墾していったなんて信じられない、、、。

人里離れた山間部、大地には心揺さぶられるドラマがありました。

このIさんという農家は口数は少ない方ですが、実に農業のカンとコツに溢れた方でいらっしゃいます。まず、力の使い方、身体の動きが綺麗でなめらか。遠くから見ていていつも感動していました。それに天候の動きを読むカンが絶妙でした。ある日、通路を掘られていました。何をしているんですか?とお聞きすると、「もうすぐ大雨が降ると思う。水の道を作っておくんだ。そうしないとせっかくの農作物が流れてしまう。こういう風に筋道をつけておけば大丈夫」と。これは長年の作業で養われたカンに他ならず、難しい力学的な法則を知らずとも身体が覚えているということ、感動的でした。素晴らしい先生が隣りにいてくださって有難い限りでした。

農業を知るためには急がばまわれ、時間がかかっても良いから、昔の人々が行った「開墾」という動作に触れたい。開墾まで行かなくても、耕作放棄地の再生をやってみたら、学びが深まるのではという考えで取り組んだところ、当初の思惑以上にこれもまたプレイスレスな学びを得ることができました。

農業はカンやコツがものを言うのは間違いありません。サイエンスのアプローチも大事でしょうが、最後は人間の感覚が一番大事だと思います。時間がかかっても、泥臭いことをやってみたお蔭で自然界が抜群の学びの機会を与えてくれました。

これから向かっていく厳冬期。一年の振り返りと来年への計画を立てていく時期でもあります。体験し学んだことをより良く次の年に活かしていけるよう、じっくり考える時間を取りたいと思います。お読みいただき、ありがとうございました。

11月の大望峠

12月の戸隠山

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

戸隠地区の水谷です。師走に入って早1週間。みるみる自然の景色は移り変わっていきます。本格的な冬に移行しています。一晩で一面雪化粧に覆われる日が既に数回、夜中は氷点下になることが普通になってきました。昼夜間の寒暖の差の大きさを特に感じるこの頃です。

今年のまとめとして、1年間を振り返り戸隠の自然が与えてくれた学びを農業を中心に書いていきたいと思います。

この図は戸隠公民館さん、戸隠中学校さんで講演をさせて頂いた時、最後に使用したスライドです。農を中心を展開されていく分野を表現しました。もちろんこれだけではありませんが、私が農業に携わる中で特に感じたものです。

農業は実際大変なことが多いです。始めばかりだとなおさらで、これで生活が成り立っていくのか?と自問する回数は数え切れません。誰もが通る結構キツイ期間でもあります。でも、それ以上に縦横無尽な可能性に満ちていると感じていて、それが推進力になっています。何と言っても現場で作業している時間はもの凄く面白い。そして、農業を通じて自然と直に関わることで得る学びはプライスレスです。

「日々の食」と「技能技術」「感性直観」の項目を中心に見ていきたいと思います。

1.日々の食

「農」と「食」の関係は密接です。「私達の身体は食べたもので出来ている(You are what you eat)」という有名なフレーズがあります。本当にその通りだと思います。野菜を育てていると食の安全性への関心も自然と高まります。

栄養価が高く安心安全なものを育てて食したい、健康で元気に過ごしたい、そういう気持ちが強くなってきます。その気持ちに共感いただけるお客様に直にお届けできたらどんなに嬉しいことか。

"You are what you eat"を表現したGiuseppe Arcimboldoの絵(wikipedia)

有難いことに今年多くの方々に支えられ、それが叶いました。有機栽培で取り組んだ高原花豆と野菜を届けさせて頂きました。美味しい!といってくださった言葉は本当に嬉しく、来年への大きな励みとなります。

戸隠高原で育んだ有機栽培の高原花豆

有機野菜とエディブルフラワー(食用花)

自分たちの手で作ったお米の美味しさを今年はじめて体験できました

そして、栄養価が高く安心安心な野菜を作るためにはどうすれば良いか?

と突っ込んで考えていくと、生命力に溢れた土作りがキーポイントになってきます。

では、土作りをどのようにすれば良いか?

を考えると、「水」「光」「有機物」「微生物」「土壌構成物質群」「酸素供給量」「電位」「イオン化傾向」etc、一気にサイエンスの方面が近づいてきます。農業は本当にサイエンスと結びつきが強い分野だと実感します。why?を考え続けていくことで可能性の世界がどんどん開かれていきます。ここが面白くて仕方がありません。私にとって推進力の源泉となっています。

2.技能技術・感性直観

特に印象を残っているエピソードをご紹介させていただきます。私が最初に耕作放棄地の再生を試みた時、その隣りの圃場では専業農家でその道60年以上の80歳をこえる老夫婦がいらっしゃいました。老夫婦と言ったら失敬な!と叱られてしまいそうなくらいお元気なお二人です。気力抜群で日々取り組んでいらっしゃいます。このお年でこんなペースだったら、若い時は一体どうだったんだろうとタイムスリップして確認したいくらいのパワーと魅力に満ちていらっしゃいます。

「水谷さん、この辺りの圃場はおらたちが戦後、そうだな60年以上前に開拓をしたところなんだ。昔は全部森だった。水谷さんが今再生しようとしているところも森だったんだ。ここを仲間たちと日々開墾していった。こんな胴の大きな木なんて、伐採するのに大勢の大人で取り組んだって1週間以上かかった。そんなことを繰り返して出来た圃場なんだよ」

私はこれを聞いた時に衝撃と身震いをしました。昔教科書で北海道を開拓した人々の話しを思い出しましたが、戸隠で同じ体験をされた方から直にお聞きすると、その生々しいエピソードには驚嘆しました。と同時に、圧倒的な体験量の差に愕然としました。「昔の人たちは凄かった」と漠然とよく語られますが、凄すぎで言葉になりませんでした。こんな広大な場所を人間の手だけで開墾していったなんて信じられない、、、。

人里離れた山間部、大地には心揺さぶられるドラマがありました。

このIさんという農家は口数は少ない方ですが、実に農業のカンとコツに溢れた方でいらっしゃいます。まず、力の使い方、身体の動きが綺麗でなめらか。遠くから見ていていつも感動していました。それに天候の動きを読むカンが絶妙でした。ある日、通路を掘られていました。何をしているんですか?とお聞きすると、「もうすぐ大雨が降ると思う。水の道を作っておくんだ。そうしないとせっかくの農作物が流れてしまう。こういう風に筋道をつけておけば大丈夫」と。これは長年の作業で養われたカンに他ならず、難しい力学的な法則を知らずとも身体が覚えているということ、感動的でした。素晴らしい先生が隣りにいてくださって有難い限りでした。

農業を知るためには急がばまわれ、時間がかかっても良いから、昔の人々が行った「開墾」という動作に触れたい。開墾まで行かなくても、耕作放棄地の再生をやってみたら、学びが深まるのではという考えで取り組んだところ、当初の思惑以上にこれもまたプレイスレスな学びを得ることができました。

農業はカンやコツがものを言うのは間違いありません。サイエンスのアプローチも大事でしょうが、最後は人間の感覚が一番大事だと思います。時間がかかっても、泥臭いことをやってみたお蔭で自然界が抜群の学びの機会を与えてくれました。

これから向かっていく厳冬期。一年の振り返りと来年への計画を立てていく時期でもあります。体験し学んだことをより良く次の年に活かしていけるよう、じっくり考える時間を取りたいと思います。お読みいただき、ありがとうございました。

11月の大望峠

12月の戸隠山

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2017/08/28

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2017/8/7にご掲載いただいたものの転載です)

戸隠の遠景(円内が大凡の戸隠エリア)*Google Mapを元に作成

戸隠地区の水谷です。戸隠の特徴的な丘陵地帯についてはこれまでのブログ記事にも度々書いてきましたが、地形を意識しつつ今回は「水」に焦点を当てたいと思います。豊かな伏流水や綺麗な湧水が生まれる背景には、この複雑な山並みと地形との関連を考えざるを得ません。そして、戸隠は山岳信仰が盛んです。その中でも、水神・九頭龍信仰が際立っていると感じます。

江戸時代の古い巻物に描かれた九頭龍権現

以前の記事で戸隠は3つの巨大な構造線に囲まれた大地の新陳代謝が激しいフォッサマグナ地帯であることに触れました。こうした特徴ある地形で生活する人々には、物理面と精神面の双方に有形無形に関わらず相応な影響を与えていることは間違いないと思います。

戸隠の信仰を記した古い文献を紐解けば、こうした言葉が残っています。

"ここに九頭龍権現は龍王にましませば、雲を起こし雨を降らし給ふ神力自在なり"

(「戸隠詣」善光寺別当権僧正孝寛より)

"注連(しめ)張たる小樽を負ひ、忙し気に走り行く人は、九頭龍王に願い奉り、種ヶ池の水を拝借し、雨を乞うなる由。道にて休息する時は、其処へ雨降りて、願う所に験なしとて、遠国の村は手分けをなし、途中宿々に待ち受け、手渡しに持ち返るに、必ず雨を降し給ふとぞ。"

(「戸隠山往来」より)

今なお地区に住む人々の間で信仰心が脈々と受け継がれている趣を感じることがあります。農業・生活という面からは雨乞い、戸隠スキー場は雪乞い、10月下旬は新そばのシーズンを迎えることから、自然の恵みへの感謝の意も込めて戸隠そば祭り(献納祭)など、他にも数多くの神事やお祭りが催されています。

★戸隠そば祭りの様子はこちら

戸隠を代表する観光スポットの鏡池。冒頭の写真の矢印のポイントにあり、標高は約1,250mに位置します。戸隠連峰からの伏流水が合流して湖となり、背後の雄大な山々とのコントラストは多くの人々に感動を与えています。農業に従事する私としては、何て贅沢なことだろう!と思わずにいられないのが、ミネラル分が豊富な伏流水が農業利用されていることです。

生きる環境条件は、長く住んでいると今更意識することが少なくなるのかもしれませんが、知らず知らずのうちに精神面の醸成も進み、豊かな文化・信仰を築いていくベースになると思われます。

物理面から考えれば、地表面では新鮮な水を活用して微生物が代謝活動を、地下部では鉱物や清水などが無限的に分離結合を繰り返しており、直ちに人間の感覚では感得できないにしても、生態系の循環を通じて何らかの影響を受けているはずです。

上の二つの写真は鏡池に流れ行く小川のせせらぎです。透明度は極めて高く澄み切っており、水面下の何でもない小石でも宝石のように見えます。

水は私達人間と密接に関わっています。生体の構成要素として最も多く占める物質が水ということは一般的にもよく知られていますが、その割合は性別・年齢で差はあるものの、約60%とされています。水以外は糖質、タンパク質、脂質、核酸などの有機化合物で構成されています。

おおよその生体成分について、下記の表をご覧ください。

(信州大学「ながのブランド郷土食」テキストより)

いかに水が生体の大部分を占めているかがわかります。人間の健全な身心の維持のためには良質な水の摂取や生活の中で触れる水への配慮が大切でしょうし、野菜も大部分が水であるため、圃場の水環境、潅水の如何によって品質に影響を与えるのは明らかかと思います。

そういう意味でも、大地から湧出したての水を農業利用出来ることは地域に生きる人々にとってはプライスレスであり、古くから水神・九頭龍信仰が盛んになった気運を感じることができます。

ところで、戸隠のご年配の農業者の方々から昔の農業の様子を聞く機会が度々あります。「昔はカヤや雑草、森林の落葉等を圃場に運び、牛糞と混ぜて1~2年かけて堆肥にしていたんだ。熟成させたら土中にすき込むことで肥料としてはこれで十分で、良質な野菜が収穫できた。こんな野菜を食べていれば一生健康だよ!」と。これを聞く度に、又も何て贅沢な自然循環を活かした農法なんだろう!と思わずにいられません。

今でもカヤやワラを圃場に雑草対策と自然分解による栄養供給をねらって、細かく粉砕して使用する農業者が地区に何人もいらっしゃいます。私も作業を傍で見させて頂きましたが、とても参考になります。

冬前にウッドチッパーでカヤが粉砕されている様子

粉砕されたカヤは天然由来の資源として今でも重宝されています

カヤの化学組成の詳しいデータは見たことがありませんが、おそらくワラと似た成分で構成されていると思われます。ワラは水分、炭素(C)、窒素(N)が大部分を占め、リン酸(P)、カリウム(K)も少量含まれます。カヤはワラよりも固く、分解に時間がかかりますが、昔の農法を知る70~80代の大ベテランの農業者の方々は「やっぱり堆肥にはカヤがいい」とおっしゃる方が多いのが印象的です。分解に時間が必要な分、肥効がゆっくり長く持続されるということでしょうか。

微生物の分解力をかりた知恵の技法、カヤが天然由来の肥料として活用されていたという体験談は貴重でした。茅葺屋根にも使われてきたカヤは昔から人々の生活、農業に密接に関わり、循環的な生活の一部として重要な存在であったに違いありません。当時、古くなった茅葺屋根のカヤは畑に持っていき、堆肥にしたそうです。自然に密着した生活水準の高さを物語っていたエピソードです。

さて、また水との関連について考えたいと思います。水分子は極性の強い物質であるため、塩類をよく溶かし、イオンに解離するとされています。金属イオンの中には、人間や植物の生体維持のために微量でありながら、必須のものがいくつかあります。カルシウム(Ca²⁺)、マグネシウム(Mg²⁺)、カリウム(K⁺)等はその代表格です。

カヤやワラのような中山間地の日常生活に密着してきた資材や大地の基盤、つまり土壌を構成する砂利や鉱物にも微量要素は含まれます。こうした物質と水が交われば、様々な微量要素がイオンへと解離し、溶媒の水を通じて、人や植物に取り込まれて栄養分として活用されていきます。

先に触れた通り人や植物、菌類の大部分は水で組成されています。水が微量要素を生体に届ける上でも重要な溶媒特性を持っているのは今見た通りです。微生物の活動のためにも水は必要不可欠です。生態循環を通じて水を眺めると、改めて良質な水は如何に尊い存在であるかを痛感させられます。自然界でそれぞれの性質が重畳的に関わり合っている様は驚くほかありません。

こうしたミクロの世界での営みを大昔の人達は、鋭敏な感覚で捉えていたのでしょうか。現代の感覚から当時の様子を伺うことは困難ですが、脈々と受け継がれてきた水神・九頭龍信仰の形成には、丘陵地帯から誕生する新鮮な湧水が豊富にあったという事実が何よりも影響しているのではないかと感じます。

さて、早いもので5月の定植期から約3カ月経ちました。定植間もない頃は野菜が大きく育ってくれるか心配はつきものですが、6月、7月と成長を続け、無事収穫をむかえています。寒暖の差が大きい高原で栽培される果菜類の味わいの深さは今年もしっかりと堪能させてもらっています。本当に味が濃くて美味しいですよ!野菜は良質な水の供給のお蔭もあってか、エネルギーの高さには毎日驚かされます。

昨年、自家採取をしたミニトマトの種から育てたら今年は黄色になったものも!

珍しいフィオレンティーノというトマト。こちらも種から育苗しました。

夏野菜とエディブルフラワー(食用花)を盛り付けて。

高貴な紫色に惹かれるリンドウ。戸隠でよく栽培されています。

高原花豆の花に入り一生懸命仕事をするマルハナバチ。

最後にマルハナバチについてです。7月中旬頃からでしょうか、圃場に沢山のマルハナバチが飛ぶようになりました。本当に良く働いてくれるなぁと感心。花豆は自家受粉の性質を持つとされていますが、マルハナバチが盛んに飛んでくれている方が鞘の結実率が向上するような気がしています。

蜂は生態系に欠かせない存在です。蜂が受粉を助けている農作物の多くを人間も食しています。多くの専門家が蜂がいなくなってしまうと食糧難に陥る可能性が高いと指摘しています。近年、大気中を四六時中飛び回る人工的な磁気(携帯電話の基地局の増加等)の影響や、蜂の機能を阻害する成分を含む化学物質の散布によって(農作物への消毒等)、蜂が危機に瀕していることを知る人も増えつつあるかと思います。

解決のためにはどうすれば良いか?

今年試みた一つの方法は農作物と食用花(エディブルフラワー)を混植(コンパニオンプランツ)です。確かに蜂の数が増加した気がします。蜂の生命を維持できる環境を作り出すホンのささやかな取り組みです。

目下、有機農法に取り組みつつ、出来る限り自然環境との調和した農業と生活を模索しています。

【参考文献】

・「戸隠山開山」佐藤貢

・「戸隠山九頭龍考」瑞戸信駒

・「信仰と文学の十字路をゆく」宮下健司、山下智之

・「ながのブランド郷土食」テキスト(信州大学工学部大学院)

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

戸隠の遠景(円内が大凡の戸隠エリア)*Google Mapを元に作成

戸隠地区の水谷です。戸隠の特徴的な丘陵地帯についてはこれまでのブログ記事にも度々書いてきましたが、地形を意識しつつ今回は「水」に焦点を当てたいと思います。豊かな伏流水や綺麗な湧水が生まれる背景には、この複雑な山並みと地形との関連を考えざるを得ません。そして、戸隠は山岳信仰が盛んです。その中でも、水神・九頭龍信仰が際立っていると感じます。

江戸時代の古い巻物に描かれた九頭龍権現

以前の記事で戸隠は3つの巨大な構造線に囲まれた大地の新陳代謝が激しいフォッサマグナ地帯であることに触れました。こうした特徴ある地形で生活する人々には、物理面と精神面の双方に有形無形に関わらず相応な影響を与えていることは間違いないと思います。

戸隠の信仰を記した古い文献を紐解けば、こうした言葉が残っています。

"ここに九頭龍権現は龍王にましませば、雲を起こし雨を降らし給ふ神力自在なり"

(「戸隠詣」善光寺別当権僧正孝寛より)

"注連(しめ)張たる小樽を負ひ、忙し気に走り行く人は、九頭龍王に願い奉り、種ヶ池の水を拝借し、雨を乞うなる由。道にて休息する時は、其処へ雨降りて、願う所に験なしとて、遠国の村は手分けをなし、途中宿々に待ち受け、手渡しに持ち返るに、必ず雨を降し給ふとぞ。"

(「戸隠山往来」より)

今なお地区に住む人々の間で信仰心が脈々と受け継がれている趣を感じることがあります。農業・生活という面からは雨乞い、戸隠スキー場は雪乞い、10月下旬は新そばのシーズンを迎えることから、自然の恵みへの感謝の意も込めて戸隠そば祭り(献納祭)など、他にも数多くの神事やお祭りが催されています。

★戸隠そば祭りの様子はこちら

戸隠を代表する観光スポットの鏡池。冒頭の写真の矢印のポイントにあり、標高は約1,250mに位置します。戸隠連峰からの伏流水が合流して湖となり、背後の雄大な山々とのコントラストは多くの人々に感動を与えています。農業に従事する私としては、何て贅沢なことだろう!と思わずにいられないのが、ミネラル分が豊富な伏流水が農業利用されていることです。

生きる環境条件は、長く住んでいると今更意識することが少なくなるのかもしれませんが、知らず知らずのうちに精神面の醸成も進み、豊かな文化・信仰を築いていくベースになると思われます。

物理面から考えれば、地表面では新鮮な水を活用して微生物が代謝活動を、地下部では鉱物や清水などが無限的に分離結合を繰り返しており、直ちに人間の感覚では感得できないにしても、生態系の循環を通じて何らかの影響を受けているはずです。

上の二つの写真は鏡池に流れ行く小川のせせらぎです。透明度は極めて高く澄み切っており、水面下の何でもない小石でも宝石のように見えます。

水は私達人間と密接に関わっています。生体の構成要素として最も多く占める物質が水ということは一般的にもよく知られていますが、その割合は性別・年齢で差はあるものの、約60%とされています。水以外は糖質、タンパク質、脂質、核酸などの有機化合物で構成されています。

おおよその生体成分について、下記の表をご覧ください。

(信州大学「ながのブランド郷土食」テキストより)

いかに水が生体の大部分を占めているかがわかります。人間の健全な身心の維持のためには良質な水の摂取や生活の中で触れる水への配慮が大切でしょうし、野菜も大部分が水であるため、圃場の水環境、潅水の如何によって品質に影響を与えるのは明らかかと思います。

そういう意味でも、大地から湧出したての水を農業利用出来ることは地域に生きる人々にとってはプライスレスであり、古くから水神・九頭龍信仰が盛んになった気運を感じることができます。

ところで、戸隠のご年配の農業者の方々から昔の農業の様子を聞く機会が度々あります。「昔はカヤや雑草、森林の落葉等を圃場に運び、牛糞と混ぜて1~2年かけて堆肥にしていたんだ。熟成させたら土中にすき込むことで肥料としてはこれで十分で、良質な野菜が収穫できた。こんな野菜を食べていれば一生健康だよ!」と。これを聞く度に、又も何て贅沢な自然循環を活かした農法なんだろう!と思わずにいられません。

今でもカヤやワラを圃場に雑草対策と自然分解による栄養供給をねらって、細かく粉砕して使用する農業者が地区に何人もいらっしゃいます。私も作業を傍で見させて頂きましたが、とても参考になります。

冬前にウッドチッパーでカヤが粉砕されている様子

粉砕されたカヤは天然由来の資源として今でも重宝されています

カヤの化学組成の詳しいデータは見たことがありませんが、おそらくワラと似た成分で構成されていると思われます。ワラは水分、炭素(C)、窒素(N)が大部分を占め、リン酸(P)、カリウム(K)も少量含まれます。カヤはワラよりも固く、分解に時間がかかりますが、昔の農法を知る70~80代の大ベテランの農業者の方々は「やっぱり堆肥にはカヤがいい」とおっしゃる方が多いのが印象的です。分解に時間が必要な分、肥効がゆっくり長く持続されるということでしょうか。

微生物の分解力をかりた知恵の技法、カヤが天然由来の肥料として活用されていたという体験談は貴重でした。茅葺屋根にも使われてきたカヤは昔から人々の生活、農業に密接に関わり、循環的な生活の一部として重要な存在であったに違いありません。当時、古くなった茅葺屋根のカヤは畑に持っていき、堆肥にしたそうです。自然に密着した生活水準の高さを物語っていたエピソードです。

さて、また水との関連について考えたいと思います。水分子は極性の強い物質であるため、塩類をよく溶かし、イオンに解離するとされています。金属イオンの中には、人間や植物の生体維持のために微量でありながら、必須のものがいくつかあります。カルシウム(Ca²⁺)、マグネシウム(Mg²⁺)、カリウム(K⁺)等はその代表格です。

カヤやワラのような中山間地の日常生活に密着してきた資材や大地の基盤、つまり土壌を構成する砂利や鉱物にも微量要素は含まれます。こうした物質と水が交われば、様々な微量要素がイオンへと解離し、溶媒の水を通じて、人や植物に取り込まれて栄養分として活用されていきます。

先に触れた通り人や植物、菌類の大部分は水で組成されています。水が微量要素を生体に届ける上でも重要な溶媒特性を持っているのは今見た通りです。微生物の活動のためにも水は必要不可欠です。生態循環を通じて水を眺めると、改めて良質な水は如何に尊い存在であるかを痛感させられます。自然界でそれぞれの性質が重畳的に関わり合っている様は驚くほかありません。

こうしたミクロの世界での営みを大昔の人達は、鋭敏な感覚で捉えていたのでしょうか。現代の感覚から当時の様子を伺うことは困難ですが、脈々と受け継がれてきた水神・九頭龍信仰の形成には、丘陵地帯から誕生する新鮮な湧水が豊富にあったという事実が何よりも影響しているのではないかと感じます。

さて、早いもので5月の定植期から約3カ月経ちました。定植間もない頃は野菜が大きく育ってくれるか心配はつきものですが、6月、7月と成長を続け、無事収穫をむかえています。寒暖の差が大きい高原で栽培される果菜類の味わいの深さは今年もしっかりと堪能させてもらっています。本当に味が濃くて美味しいですよ!野菜は良質な水の供給のお蔭もあってか、エネルギーの高さには毎日驚かされます。

昨年、自家採取をしたミニトマトの種から育てたら今年は黄色になったものも!

珍しいフィオレンティーノというトマト。こちらも種から育苗しました。

夏野菜とエディブルフラワー(食用花)を盛り付けて。

高貴な紫色に惹かれるリンドウ。戸隠でよく栽培されています。

高原花豆の花に入り一生懸命仕事をするマルハナバチ。

最後にマルハナバチについてです。7月中旬頃からでしょうか、圃場に沢山のマルハナバチが飛ぶようになりました。本当に良く働いてくれるなぁと感心。花豆は自家受粉の性質を持つとされていますが、マルハナバチが盛んに飛んでくれている方が鞘の結実率が向上するような気がしています。

蜂は生態系に欠かせない存在です。蜂が受粉を助けている農作物の多くを人間も食しています。多くの専門家が蜂がいなくなってしまうと食糧難に陥る可能性が高いと指摘しています。近年、大気中を四六時中飛び回る人工的な磁気(携帯電話の基地局の増加等)の影響や、蜂の機能を阻害する成分を含む化学物質の散布によって(農作物への消毒等)、蜂が危機に瀕していることを知る人も増えつつあるかと思います。

解決のためにはどうすれば良いか?

今年試みた一つの方法は農作物と食用花(エディブルフラワー)を混植(コンパニオンプランツ)です。確かに蜂の数が増加した気がします。蜂の生命を維持できる環境を作り出すホンのささやかな取り組みです。

目下、有機農法に取り組みつつ、出来る限り自然環境との調和した農業と生活を模索しています。

【参考文献】

・「戸隠山開山」佐藤貢

・「戸隠山九頭龍考」瑞戸信駒

・「信仰と文学の十字路をゆく」宮下健司、山下智之

・「ながのブランド郷土食」テキスト(信州大学工学部大学院)

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2017/03/27

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2017/3/23にご掲載いただいたものの転載です)

こんにちは、戸隠地区の水谷です。中山間地の長い冬が終わりかけています。雪は随分と解け、久しぶりに大地の姿がはっきりと見えるようになってきました。気付けば小さな緑が芽吹き、花が咲き出しています。自然は自分達の生命のリズムを決して忘れず、その営みの細やかさには感動せずにはいられません。

天然の循環を感じながら生活をしていると、時間への体感覚が明らかに変化をしてきます。様々なモノ・コト・情報に囚われなくなっていきます。それでいて活力は漲り、次々にやりたいこと、やるべきことが自然発生的に生まれ、飽きることはありません。今年の春で戸隠に移住して1年を迎える私は四季の移ろいを経験し、それによって感性・直感も磨かれた気がします。

さて、春分(3/20)が過ぎました。これからは夏至に向かって段々と昼が長くなり、夜が短くなっていきます。昔は二十四節気を意識し、農業に臨むことが当たり前だったようですが、スピードの流れが早い都市部で生活しているとこういう感覚は薄れていく気がします。

しかし、山深い環境に身をおくと、現代でもそれを感じることができます。自然を眺めれば、木々の姿、雲の流れ、空の色、大気の湿潤、太陽光の強さ・彩度、水が流れる音・勢い,,,etcの絶え間ない変化を。

3カ月前、2カ月前、1カ月前とここ1週間を比較すると、まず食欲・食べたいモノが変わってきました。それから身体全体の感覚も違います。寒くて固くなっていた身体がほぐれてきて、足腰が動きたくてウズウズしています。思考は内的に何かをまとめたり、突き詰めたりするよりも、チャレンジや動作を欲しており、考えるよりも行動をという拡がりある感覚が強まっています。

ということで今週から冬の間に行動計画を練ってきた農作業を一気開始しました!

農作業の近況報告

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.有機肥料作り

馬糞、もみ殻、米ぬかをベースとして、水で希釈した微生物活性液を適量散布しながら、手で丁寧にかき混ぜていきます。手でかき混ぜる理由は、糠漬けや味噌仕込みのように素手で触ることで常在菌が肥料に移り働いてもらいたいからです。「家の数だけ味噌の味がある」と言われるように微生物の活動で肥料も微妙な差が出てくるのではと期待しながら行いました。

2.圃場に炭素埋設

土中への炭素質(天然資材)の埋設は低コストで出来るうえ、土壌改良と土地の電位を整え、植物を優勢生長へと導く効果が期待できる画期的な方法です。大地・大気の電位・電子と植物成長の相関関係は現代の農業ではほとんど着目されていませんが、方法自体はかなり古くからあります。実践者の間では驚くような効果が出たという報告も多く、冬の農閑期の間に実践を前提として学習を進めてきました。早速その第一歩を踏み出しました。

3.数十種類の品種の育苗開始

戸隠のような標高の高い圃場では5月中旬頃まで遅霜が降りる可能性があるとして、苗の定植はその辺りに行われることがオーソドックスです。ですがナス科の野菜は発芽適温が高く、育苗も比較的時間がかかることから今週から開始しました。1~2月に発芽実験を行い、各種野菜の積算時間や様々な温度環境に対してどういう生育状況を示すかを大まかに把握することが出来たので、その情報をベースに試みています。

極小の種子はピンセットを使って播種を行います。

昨年とても美味しかった中玉トマトの自家採取種子の新芽です。勢い抜群!

4.育苗・栽培の環境整備

育苗用のビニールハウスを設置しました。3月下旬から稼働予定です。

高原花豆栽培用のアーチ支柱が到着しました。約140本あります(直管パイプも)。目標はこの3倍程度を見込んでいます。引き続き準備・手配を進めます。

1月の発芽実験中の高原花豆。5月下旬頃からが本番、今から楽しみです!

伝統食・保存食を体感し学ぶ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

冬の間は農家にとっては英気を養う時間であると共に春からの肉体労働を元気よく乗り切っていくための活力の源「保存食・伝統食」作りや大勢集まって一緒に料理を作ったり、意見・情報交換が盛んに行われます。

その場が味噌作りやそば打ち、こんにゃく作り、やしょうま作りの会であり、実に自然の流れに沿った動作であると、ここでも感動せずにはいられませんでした。1~3月は地区の方々がお声かけ下さり、それらを体感し学ばせて頂きました。

この先、加工品製造を目標としている私にとっては古くから伝わる「食」の世界に触れることが出来たのは何よりの財産となりました。

1.味噌作り・仕込み

薪火で大豆を煮込んでいます。煮える大豆の匂いが最高でした。

塩と麹を加えて味噌玉を丁寧に手作業で作っていきます。

甕仕込みをされた大豆はこれからゆっくりと発酵していきます。

2.そば打ち

戸隠はそばが全国的に有名です。ようやくこの冬にそば打ちを体験できました。あまりにも面白いので、そば打ちを自宅でもやりたいと話していたらご近所の方が気を利かせてそば切り包丁を持ってきてくださいました。本当にありがとうございます。必要器具を順々に揃えていきたいと思います。

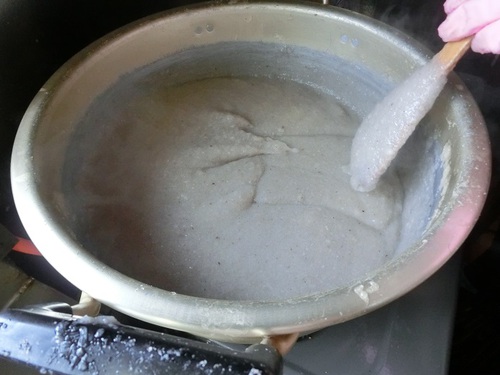

3.こんにゃく作り

手作りこんにゃくの味も抜群です。こんにゃくを作っている農家さんのお宅にお邪魔をして作り方を教えて頂きました。こんにゃくは体内に溜まった砂出しに有効と言われています。特に農家は土の付いたついたものを多く食べることから、古くからデトックスのために食されてきたようです。

こんにゃく芋です。これがグレー色のこんにゃくに変化していきます。

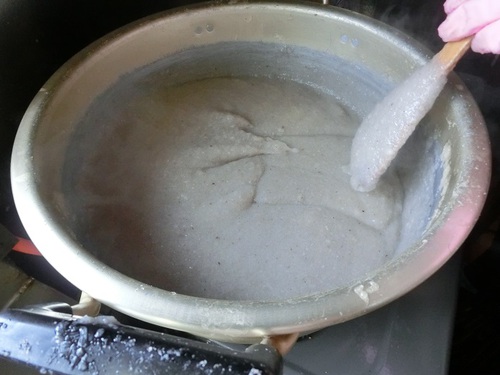

熱を加えながらかき混ぜていきます。

最後はアク抜きのために固形になったこんにゃくに熱を入れます。

4.やしょうま作り

やしょうまは長野ではスタンダードな食べ物であり、戸隠では地区によって時期の差があるようですが大凡2~3月に作られます。最近グルテンフリーの食材として話題の米粉をメインとしたヘルシーな食べ物で様々なデザインを作れる点が面白く、やしょうま作りの人気料理人もいらっしゃるそうです。

やしょうまとは:長野の郷土菓子で、米粉に砂糖・塩・熱湯を混ぜて蒸したものを練って棒状に成形したもち。輪切りにして食べる。生地にごまや青のりを混ぜたり、食紅などで着色したりするものがある。釈迦の入滅の日に行われる涅槃会(ねはんえ)の供物として作られる。◇釈迦が入滅の際にこれを食べ、弟子の邪(やしょ)に「邪、うまかった」といったという伝承から。(コトバンクより)

古くからの生活の知恵・営みに触れて学び、生命力に溢れた食べ物を頂き、春に向けて英気は十分です。エネルギーたっぷりで農業にトライしていきます!

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

こんにちは、戸隠地区の水谷です。中山間地の長い冬が終わりかけています。雪は随分と解け、久しぶりに大地の姿がはっきりと見えるようになってきました。気付けば小さな緑が芽吹き、花が咲き出しています。自然は自分達の生命のリズムを決して忘れず、その営みの細やかさには感動せずにはいられません。

天然の循環を感じながら生活をしていると、時間への体感覚が明らかに変化をしてきます。様々なモノ・コト・情報に囚われなくなっていきます。それでいて活力は漲り、次々にやりたいこと、やるべきことが自然発生的に生まれ、飽きることはありません。今年の春で戸隠に移住して1年を迎える私は四季の移ろいを経験し、それによって感性・直感も磨かれた気がします。

さて、春分(3/20)が過ぎました。これからは夏至に向かって段々と昼が長くなり、夜が短くなっていきます。昔は二十四節気を意識し、農業に臨むことが当たり前だったようですが、スピードの流れが早い都市部で生活しているとこういう感覚は薄れていく気がします。

しかし、山深い環境に身をおくと、現代でもそれを感じることができます。自然を眺めれば、木々の姿、雲の流れ、空の色、大気の湿潤、太陽光の強さ・彩度、水が流れる音・勢い,,,etcの絶え間ない変化を。

3カ月前、2カ月前、1カ月前とここ1週間を比較すると、まず食欲・食べたいモノが変わってきました。それから身体全体の感覚も違います。寒くて固くなっていた身体がほぐれてきて、足腰が動きたくてウズウズしています。思考は内的に何かをまとめたり、突き詰めたりするよりも、チャレンジや動作を欲しており、考えるよりも行動をという拡がりある感覚が強まっています。

ということで今週から冬の間に行動計画を練ってきた農作業を一気開始しました!

農作業の近況報告

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.有機肥料作り

馬糞、もみ殻、米ぬかをベースとして、水で希釈した微生物活性液を適量散布しながら、手で丁寧にかき混ぜていきます。手でかき混ぜる理由は、糠漬けや味噌仕込みのように素手で触ることで常在菌が肥料に移り働いてもらいたいからです。「家の数だけ味噌の味がある」と言われるように微生物の活動で肥料も微妙な差が出てくるのではと期待しながら行いました。

2.圃場に炭素埋設

土中への炭素質(天然資材)の埋設は低コストで出来るうえ、土壌改良と土地の電位を整え、植物を優勢生長へと導く効果が期待できる画期的な方法です。大地・大気の電位・電子と植物成長の相関関係は現代の農業ではほとんど着目されていませんが、方法自体はかなり古くからあります。実践者の間では驚くような効果が出たという報告も多く、冬の農閑期の間に実践を前提として学習を進めてきました。早速その第一歩を踏み出しました。

3.数十種類の品種の育苗開始

戸隠のような標高の高い圃場では5月中旬頃まで遅霜が降りる可能性があるとして、苗の定植はその辺りに行われることがオーソドックスです。ですがナス科の野菜は発芽適温が高く、育苗も比較的時間がかかることから今週から開始しました。1~2月に発芽実験を行い、各種野菜の積算時間や様々な温度環境に対してどういう生育状況を示すかを大まかに把握することが出来たので、その情報をベースに試みています。

極小の種子はピンセットを使って播種を行います。

昨年とても美味しかった中玉トマトの自家採取種子の新芽です。勢い抜群!

4.育苗・栽培の環境整備

育苗用のビニールハウスを設置しました。3月下旬から稼働予定です。

高原花豆栽培用のアーチ支柱が到着しました。約140本あります(直管パイプも)。目標はこの3倍程度を見込んでいます。引き続き準備・手配を進めます。

1月の発芽実験中の高原花豆。5月下旬頃からが本番、今から楽しみです!

伝統食・保存食を体感し学ぶ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

冬の間は農家にとっては英気を養う時間であると共に春からの肉体労働を元気よく乗り切っていくための活力の源「保存食・伝統食」作りや大勢集まって一緒に料理を作ったり、意見・情報交換が盛んに行われます。

その場が味噌作りやそば打ち、こんにゃく作り、やしょうま作りの会であり、実に自然の流れに沿った動作であると、ここでも感動せずにはいられませんでした。1~3月は地区の方々がお声かけ下さり、それらを体感し学ばせて頂きました。

この先、加工品製造を目標としている私にとっては古くから伝わる「食」の世界に触れることが出来たのは何よりの財産となりました。

1.味噌作り・仕込み

薪火で大豆を煮込んでいます。煮える大豆の匂いが最高でした。

塩と麹を加えて味噌玉を丁寧に手作業で作っていきます。

甕仕込みをされた大豆はこれからゆっくりと発酵していきます。

2.そば打ち

戸隠はそばが全国的に有名です。ようやくこの冬にそば打ちを体験できました。あまりにも面白いので、そば打ちを自宅でもやりたいと話していたらご近所の方が気を利かせてそば切り包丁を持ってきてくださいました。本当にありがとうございます。必要器具を順々に揃えていきたいと思います。

3.こんにゃく作り

手作りこんにゃくの味も抜群です。こんにゃくを作っている農家さんのお宅にお邪魔をして作り方を教えて頂きました。こんにゃくは体内に溜まった砂出しに有効と言われています。特に農家は土の付いたついたものを多く食べることから、古くからデトックスのために食されてきたようです。

こんにゃく芋です。これがグレー色のこんにゃくに変化していきます。

熱を加えながらかき混ぜていきます。

最後はアク抜きのために固形になったこんにゃくに熱を入れます。

4.やしょうま作り

やしょうまは長野ではスタンダードな食べ物であり、戸隠では地区によって時期の差があるようですが大凡2~3月に作られます。最近グルテンフリーの食材として話題の米粉をメインとしたヘルシーな食べ物で様々なデザインを作れる点が面白く、やしょうま作りの人気料理人もいらっしゃるそうです。

やしょうまとは:長野の郷土菓子で、米粉に砂糖・塩・熱湯を混ぜて蒸したものを練って棒状に成形したもち。輪切りにして食べる。生地にごまや青のりを混ぜたり、食紅などで着色したりするものがある。釈迦の入滅の日に行われる涅槃会(ねはんえ)の供物として作られる。◇釈迦が入滅の際にこれを食べ、弟子の邪(やしょ)に「邪、うまかった」といったという伝承から。(コトバンクより)

古くからの生活の知恵・営みに触れて学び、生命力に溢れた食べ物を頂き、春に向けて英気は十分です。エネルギーたっぷりで農業にトライしていきます!

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

2017/02/13

(*本記事は長野市地域おこし協力隊ブログに2017/2/11にご掲載いただいたものの転載です)

戸隠地区の水谷です。2月も半ば近いですがかなり寒いです。中山間地に春の気配はまだありません。こんなに積雪が多くて(雪かきをしていないところは寝雪が1m近く)植物は越冬できるのか?と感じてなりませんが、自然界の力は本当に凄いんですよね。

春になればきっと一斉に山野草が芽吹いて来るはずです。わらび、コゴミ、ウド、タラの芽、カンゾウ、ふきのとう、コシアブラ、、、今から春の恵みが楽しみです!

今月の協力隊ブログテーマはそれぞれの地区の特徴あるモノ・コトのご紹介です。私は農業に日々取り組んでいるので、植物の生育環境に関心が向いています。今回の記事では戸隠の地形について書かせて頂こうと思います。

まずは戸隠エリアを俯瞰したいと思います(大凡この四角の中が戸隠エリアです)。一目で山々に囲まれている場所だということがわかります。山あり谷ありの高低差が大きく不便なところとおっしゃる方もいますが、いやそこが魅力的なんですよね、と私は感じます。

長野市街地から車で20分程度で来ることができます。昔は長野市街地から戸隠までは一山二山を越えての行き来が難儀で奥地というイメージだったようですが、今はトンネルや車道が整備されており、信号が1基も無いので案外ストレスなくスムーズに街までおりることができます。

大体本州の中心北に位置します。地図を見ると思った以上に北陸寄りなんですねとおっしゃる方も多いです。

次は活断層で見た場合です。実に面白い位置にあることがわかります。今も地底部で活発に動いているとされる3つの活断層に挟まれています。それは日本最大級の断層「中央構造線」、新潟県⇔静岡県の南北に走る「糸井川静岡構造線」、同じく新潟県⇔千葉県の南北に走る「柏崎千葉構造線」です。

オレンジ色の場所はフォッサマグナと呼ばれる地帯です。ラテン語で「大きな割れ目」という意味だそうで、プレートが重なりひしめき合っている場所です。このエリアは一般的に知られているように地震が多い場所です。大地と大地が出会ってぶつかっている訳ですので当然そうなります。戸隠でも数年前に白馬を震源地とする大きな地震がありました。

地震は怖いですし、無い方が良いにこしたことはありません。しかし一方では、専門家の方々が大地・自然界の新陳代謝が大きな場所とも指摘しています。地下部が活動的であれば、地上部もその影響を大いに受けるものと思われます。その結果、動植鉱物への刺激も大きく、バラエティーに富んだ生態系の形成に繋がるのかもしれません。

戸隠の地形は四方八方から力が加わった結果、ぐにゃっと上部に押し上げられたようなアップダウンが激しい丘陵地帯です。フォッサマグナ地帯として、この土地は太古の時代から激しいエネルギーの凝集・拡散を経験してきたと予想されます。海底隆起、火山爆発、地震による地形変化、それを物語る風景を随所で見ることができます。

荒倉山山道から栃原地区を望む。複雑な地形に集落が点在しています。

こちらも荒倉山の山道。荒々しく野性的な岩肌がそこかしこに露出しています。

私の住む西条地区。防風のため北に山を背負った集落が多いです。

大地の新陳代謝の大きさを物語る指標として樹木の大きさが挙げられるのではないかと思います。仮に自然界に変化がほとんど無い場所があったとすると、その土地はやがて砂漠のように無機質な物質が大半を占めてしまい、生命が存在できる環境が失われていくはずです。戸隠はどうでしょうか。冬の寒さや食料調達、医療設備など人の現代的な暮らしの観点から見れば厳しい面はありますが、植物・動物・鳥類など豊かな生態系が存在しています。

こうした生態系に支えられてか、巨木がたくさん存在しています。奥社の巨大杉の参道以外にも驚くような巨木が各所に聳え立っています。

火之御子社の巨大な2本杉。木の皮がスパイラルしているのが印象的です。

人魚伝説が残る戸隠神社中社の3本杉。

岩窟観音の巨大杉(栃原地区の奥地にありますがこの杉が戸隠で一番大きい?)

この巨大杉は冬は雪で道が埋もれてしまうため行くことができませんが、その迫力は凄まじいものがあります。周囲には古い社や石仏の事跡がいくつか残っており、古代の人々にとっても大切な場所だったことが伺えます。

豊岡地区の大カツラ。周囲が10m以上もあり非常に大きいです。

さて、こうした古代から残る巨木は肥料をあげていないにも関わらず成長をしているのは明らかです。それは一体なぜなのでしょうか?

巨木が生育する環境条件について調べてみると「水」に焦点が当てられていることが多いようです。「ミネラル含有量が多い水または温泉水が地下部に豊富にあることで木々の成長を促進させる」という見方です。確かにそれには頷けます。

加えて考えてみたいのが、大地の新陳代謝が激しい地形・土壌には微量要素(ミネラル)と共に微動作用物質(微動料)と呼ばれる成分が多いのではないか?ということです。

植物にとっても人間にとっても微量要素(ミネラル)が生育・成長に不可欠なことはよく知られています。しかし、微動料という聞きなれない存在はいかがでしょうか。私は農業の学習を始めてから知ったのですが、含蓄に富んだ考え方であり、物質でした。

土壌には酸素、チッソ、カリウム、カルシウム、アルミニウム、リン、マグネシウム、マンガン、鉄、銅、亜鉛、硫黄、珪素、その他多種の必須要素、微量要素が含有されていますが、その全てが植物成長のために活用されるかというとそうではないらしく、かなりの量が様々な要因によって死蔵化(活用されない状態)されているというのです。

その死蔵化されている養分のイオン化を促進させ、植物の根からの吸収を容易する働きを持つものが微動料と呼ばれる物質群です。より詳しくは「多種複合的物質の化学的、あるいは電気的反応を起動し誘発する作用のある微量物質」と定義されるそうです。それに当たるものとしてルビジウム、二酸化マンガン、塩化鉄、硫化銅などが指摘されていました。

土壌の中のこれほどのミクロな変化を観測するのは容易ではありませんが、メカニズムから結果を導き出すのではなく、今目の前にある結果から考えてみると案外シンプルに見解を導けそうです。

➀戸隠は活断層に囲まれた大地の新陳代謝が激しい地形として

②活発な地下での活動の影響を受けた地下水が微量要素・微動料を地表面まで運び

③その影響から肥料を与えずして樹木は成長・巨大化していく環境が形成される

④木々の成長は相互影響として動物、鳥類、微生物等の生態系も豊かにし

⑤生命のベースとなる土壌は肥沃化しますます生態系の豊かさを保持していく

こんなサイクルが回っていそうな気がしました。

このように考えるのは、野菜栽培にこうした自然界・生態系の特色・利点を活かしたいと思っているからです。

微動料とサツマイモの成長の相関関係(耕地面積は1反)について、ある栽培データを見たことがあるのですが驚くべき結果が出ていました。どういう内容かと言いますと、ある農地において

➀基肥のみを通常通り入れたところ

②基肥に微動料を1,500g入れたところ

③基肥に微動料を3,000g入れたところ

の比較検討が行われた結果、②は➀のおよそ1.7倍の収量となり、③に至っては➀の2倍以上の収量になったというのです。1反に対して数kgの物質というとかなり少量の感触がありますが、土壌中の化学変化は予想以上にダイナミックに発生しているのでしょう。

実際にまだ自分の目で見て体感をした訳ではありませんが、今年の作付け時には是非とも実験してみようと思っています。

2月に入り2回目の土壌分析の結果が出てきました。1つ目の圃場と比較的近くであったため、大体は同じような傾向の値でしたが、注目すべきは「腐植」という項目が高かったことです。腐植とは「土壌微生物の活動により動植物遺体が分解・変質した物質の総称。無定形の褐色ないし黒色の有機物」と定義され、腐植が多いと以下のような効果が生まれると言われています。

1.腐植は土壌中で粘土鉱物と結合して粘土腐植複合体となる

2.養分を保持したり土壌を団粒化させ、土壌の機能を高める重要な働きをする

3.腐植が多い土壌で団粒構造が発達すると団粒間に孔隙が広がる

4.この孔隙に液相、気相が形成され、水と空気が通りやすく、かつ保持される

(ルーラル電子図書館より)

有機・自然農法に努める方とのお話しでは団粒構造のことが話題に挙げることが多いですが、微生物の活発な働きが大きな影響を与えていくのは間違いなさそうです。「腐植が多い」⇔「大量の微生物が土壌に住み活動している」という相互関係も科学的アプローチで明らかになってきました。

私の農業を行う西条地区は概ね黒ボク土であると思われます。腐植が少ないと見た目は茶褐色になり、腐食が多いと表層部が黒色を帯びてくるようです。土壌の表面を見た限り、黒々としているので腐植が多いと見て確認できました。写真の茶褐色の土は表土から約30cm程度下にありました(写真は掘り返した時に撮影)。

ちなみに多様な土壌分布マップなるものもあり、土壌の違いは農作物の違いでもあり、その地域ごとの最適な品目選びにとても参考になりそうです。

(土壌立地学 読替えデジタル日本土壌図より)

この土壌調査マップからも戸隠エリアは黒ボク土が多い土壌であることがわかります。褐色森林土も多いようです。

「農産物のブランド化」や「地域農業・産業の魅力発信」のためには、まずは自分たちの取り組む足元の環境要因を今一度しっかりと見ていくことが先決かと思い取り組んでいます。新鮮な視点をいつも持てるよう心がけ、良さと特徴を再発見&認識し、さらなる良さを引き出せるように自然のリズムに沿って取り組んでいくことが大切だと感じます。

そうすればきっと土壌・環境がそれに応えてくれて、自然と魅力ある取り組み・農産物も育ち、やがて周りもそれを求めてくれる、そんな流れを作っていきたいと思っています。

戸隠で収穫される農産物は味が濃くて美味しいです。でも人が栽培した農産物だけでなく、豊かな生態系の中に自生する山野草やきのこ類は毎年多くの人を惹きつけているようです。その自然界の営みのリズムが農業でも大きなヒントになりそうです。

戸隠に自生するトガクシショウマ

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ

戸隠地区の水谷です。2月も半ば近いですがかなり寒いです。中山間地に春の気配はまだありません。こんなに積雪が多くて(雪かきをしていないところは寝雪が1m近く)植物は越冬できるのか?と感じてなりませんが、自然界の力は本当に凄いんですよね。

春になればきっと一斉に山野草が芽吹いて来るはずです。わらび、コゴミ、ウド、タラの芽、カンゾウ、ふきのとう、コシアブラ、、、今から春の恵みが楽しみです!

今月の協力隊ブログテーマはそれぞれの地区の特徴あるモノ・コトのご紹介です。私は農業に日々取り組んでいるので、植物の生育環境に関心が向いています。今回の記事では戸隠の地形について書かせて頂こうと思います。

まずは戸隠エリアを俯瞰したいと思います(大凡この四角の中が戸隠エリアです)。一目で山々に囲まれている場所だということがわかります。山あり谷ありの高低差が大きく不便なところとおっしゃる方もいますが、いやそこが魅力的なんですよね、と私は感じます。

長野市街地から車で20分程度で来ることができます。昔は長野市街地から戸隠までは一山二山を越えての行き来が難儀で奥地というイメージだったようですが、今はトンネルや車道が整備されており、信号が1基も無いので案外ストレスなくスムーズに街までおりることができます。

大体本州の中心北に位置します。地図を見ると思った以上に北陸寄りなんですねとおっしゃる方も多いです。

次は活断層で見た場合です。実に面白い位置にあることがわかります。今も地底部で活発に動いているとされる3つの活断層に挟まれています。それは日本最大級の断層「中央構造線」、新潟県⇔静岡県の南北に走る「糸井川静岡構造線」、同じく新潟県⇔千葉県の南北に走る「柏崎千葉構造線」です。

オレンジ色の場所はフォッサマグナと呼ばれる地帯です。ラテン語で「大きな割れ目」という意味だそうで、プレートが重なりひしめき合っている場所です。このエリアは一般的に知られているように地震が多い場所です。大地と大地が出会ってぶつかっている訳ですので当然そうなります。戸隠でも数年前に白馬を震源地とする大きな地震がありました。

地震は怖いですし、無い方が良いにこしたことはありません。しかし一方では、専門家の方々が大地・自然界の新陳代謝が大きな場所とも指摘しています。地下部が活動的であれば、地上部もその影響を大いに受けるものと思われます。その結果、動植鉱物への刺激も大きく、バラエティーに富んだ生態系の形成に繋がるのかもしれません。

戸隠の地形は四方八方から力が加わった結果、ぐにゃっと上部に押し上げられたようなアップダウンが激しい丘陵地帯です。フォッサマグナ地帯として、この土地は太古の時代から激しいエネルギーの凝集・拡散を経験してきたと予想されます。海底隆起、火山爆発、地震による地形変化、それを物語る風景を随所で見ることができます。

荒倉山山道から栃原地区を望む。複雑な地形に集落が点在しています。

こちらも荒倉山の山道。荒々しく野性的な岩肌がそこかしこに露出しています。

私の住む西条地区。防風のため北に山を背負った集落が多いです。

大地の新陳代謝の大きさを物語る指標として樹木の大きさが挙げられるのではないかと思います。仮に自然界に変化がほとんど無い場所があったとすると、その土地はやがて砂漠のように無機質な物質が大半を占めてしまい、生命が存在できる環境が失われていくはずです。戸隠はどうでしょうか。冬の寒さや食料調達、医療設備など人の現代的な暮らしの観点から見れば厳しい面はありますが、植物・動物・鳥類など豊かな生態系が存在しています。

こうした生態系に支えられてか、巨木がたくさん存在しています。奥社の巨大杉の参道以外にも驚くような巨木が各所に聳え立っています。

火之御子社の巨大な2本杉。木の皮がスパイラルしているのが印象的です。

人魚伝説が残る戸隠神社中社の3本杉。

岩窟観音の巨大杉(栃原地区の奥地にありますがこの杉が戸隠で一番大きい?)

この巨大杉は冬は雪で道が埋もれてしまうため行くことができませんが、その迫力は凄まじいものがあります。周囲には古い社や石仏の事跡がいくつか残っており、古代の人々にとっても大切な場所だったことが伺えます。

豊岡地区の大カツラ。周囲が10m以上もあり非常に大きいです。

さて、こうした古代から残る巨木は肥料をあげていないにも関わらず成長をしているのは明らかです。それは一体なぜなのでしょうか?

巨木が生育する環境条件について調べてみると「水」に焦点が当てられていることが多いようです。「ミネラル含有量が多い水または温泉水が地下部に豊富にあることで木々の成長を促進させる」という見方です。確かにそれには頷けます。

加えて考えてみたいのが、大地の新陳代謝が激しい地形・土壌には微量要素(ミネラル)と共に微動作用物質(微動料)と呼ばれる成分が多いのではないか?ということです。

植物にとっても人間にとっても微量要素(ミネラル)が生育・成長に不可欠なことはよく知られています。しかし、微動料という聞きなれない存在はいかがでしょうか。私は農業の学習を始めてから知ったのですが、含蓄に富んだ考え方であり、物質でした。

土壌には酸素、チッソ、カリウム、カルシウム、アルミニウム、リン、マグネシウム、マンガン、鉄、銅、亜鉛、硫黄、珪素、その他多種の必須要素、微量要素が含有されていますが、その全てが植物成長のために活用されるかというとそうではないらしく、かなりの量が様々な要因によって死蔵化(活用されない状態)されているというのです。

その死蔵化されている養分のイオン化を促進させ、植物の根からの吸収を容易する働きを持つものが微動料と呼ばれる物質群です。より詳しくは「多種複合的物質の化学的、あるいは電気的反応を起動し誘発する作用のある微量物質」と定義されるそうです。それに当たるものとしてルビジウム、二酸化マンガン、塩化鉄、硫化銅などが指摘されていました。

土壌の中のこれほどのミクロな変化を観測するのは容易ではありませんが、メカニズムから結果を導き出すのではなく、今目の前にある結果から考えてみると案外シンプルに見解を導けそうです。

➀戸隠は活断層に囲まれた大地の新陳代謝が激しい地形として

②活発な地下での活動の影響を受けた地下水が微量要素・微動料を地表面まで運び

③その影響から肥料を与えずして樹木は成長・巨大化していく環境が形成される

④木々の成長は相互影響として動物、鳥類、微生物等の生態系も豊かにし

⑤生命のベースとなる土壌は肥沃化しますます生態系の豊かさを保持していく

こんなサイクルが回っていそうな気がしました。

このように考えるのは、野菜栽培にこうした自然界・生態系の特色・利点を活かしたいと思っているからです。

微動料とサツマイモの成長の相関関係(耕地面積は1反)について、ある栽培データを見たことがあるのですが驚くべき結果が出ていました。どういう内容かと言いますと、ある農地において

➀基肥のみを通常通り入れたところ

②基肥に微動料を1,500g入れたところ

③基肥に微動料を3,000g入れたところ

の比較検討が行われた結果、②は➀のおよそ1.7倍の収量となり、③に至っては➀の2倍以上の収量になったというのです。1反に対して数kgの物質というとかなり少量の感触がありますが、土壌中の化学変化は予想以上にダイナミックに発生しているのでしょう。

実際にまだ自分の目で見て体感をした訳ではありませんが、今年の作付け時には是非とも実験してみようと思っています。

2月に入り2回目の土壌分析の結果が出てきました。1つ目の圃場と比較的近くであったため、大体は同じような傾向の値でしたが、注目すべきは「腐植」という項目が高かったことです。腐植とは「土壌微生物の活動により動植物遺体が分解・変質した物質の総称。無定形の褐色ないし黒色の有機物」と定義され、腐植が多いと以下のような効果が生まれると言われています。

1.腐植は土壌中で粘土鉱物と結合して粘土腐植複合体となる

2.養分を保持したり土壌を団粒化させ、土壌の機能を高める重要な働きをする

3.腐植が多い土壌で団粒構造が発達すると団粒間に孔隙が広がる

4.この孔隙に液相、気相が形成され、水と空気が通りやすく、かつ保持される

(ルーラル電子図書館より)

有機・自然農法に努める方とのお話しでは団粒構造のことが話題に挙げることが多いですが、微生物の活発な働きが大きな影響を与えていくのは間違いなさそうです。「腐植が多い」⇔「大量の微生物が土壌に住み活動している」という相互関係も科学的アプローチで明らかになってきました。

私の農業を行う西条地区は概ね黒ボク土であると思われます。腐植が少ないと見た目は茶褐色になり、腐食が多いと表層部が黒色を帯びてくるようです。土壌の表面を見た限り、黒々としているので腐植が多いと見て確認できました。写真の茶褐色の土は表土から約30cm程度下にありました(写真は掘り返した時に撮影)。

ちなみに多様な土壌分布マップなるものもあり、土壌の違いは農作物の違いでもあり、その地域ごとの最適な品目選びにとても参考になりそうです。

(土壌立地学 読替えデジタル日本土壌図より)

この土壌調査マップからも戸隠エリアは黒ボク土が多い土壌であることがわかります。褐色森林土も多いようです。

「農産物のブランド化」や「地域農業・産業の魅力発信」のためには、まずは自分たちの取り組む足元の環境要因を今一度しっかりと見ていくことが先決かと思い取り組んでいます。新鮮な視点をいつも持てるよう心がけ、良さと特徴を再発見&認識し、さらなる良さを引き出せるように自然のリズムに沿って取り組んでいくことが大切だと感じます。

そうすればきっと土壌・環境がそれに応えてくれて、自然と魅力ある取り組み・農産物も育ち、やがて周りもそれを求めてくれる、そんな流れを作っていきたいと思っています。

戸隠で収穫される農産物は味が濃くて美味しいです。でも人が栽培した農産物だけでなく、豊かな生態系の中に自生する山野草やきのこ類は毎年多くの人を惹きつけているようです。その自然界の営みのリズムが農業でも大きなヒントになりそうです。

戸隠に自生するトガクシショウマ

★ブログランキングに登録しています。

↓クリックして応援いただければ幸いです^^↓

長野県 ブログランキングへ

にほんブログ村へ